作者:黃令妍 楊陳

中新社南寧9月16日電 題:AI如何重塑中國—東盟產業生態與人文紐帶?——專訪桂林電子科技大學元宇宙研究院院長蔣明

第22屆中國—東盟博覽會(東博會)將於9月17日至21日在廣西南寧舉行,人工智慧成為本屆展會關鍵字——AI大模型等新技術的具體應用將提升展會效率;首設1萬平方米AI專館展示前沿技術和產品;將舉辦中國—東盟人工智慧創新應用活動周等超10場活動,發佈面向東盟的AI獨角獸企業榜單。AI將如何重塑中國—東盟產業生態與人文紐帶?雙方將如何共用AI發展紅利?近日,中新社“東西問”專訪桂林電子科技大學元宇宙研究院院長蔣明,對此進行解讀。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:聚焦東博會經貿平臺,AI大模型等新技術如何提升展會效率、增強參會體驗,並最終轉化為務實經貿合作成果?

蔣明:一方面,會展AI大模型覆蓋24個應用場景,包括智能撮合、智能會議系統、智能行程規劃、證件申辦及查詢、智能雲展、智能導覽、展品識別等。大模型會給參展商和採購商做“精准畫像”,結合需求、產品特點、歷史偏好和行業趨勢,提前完成定向邀約和智能撮合。

東博會部署支持東盟小語種的翻譯大模型,全流程儘量減少語言摩擦,讓資訊傳得快、傳得准。同時,借助人工智慧提供高效合同等法律輔助,把展期交流延伸為全年合作的持續性服務也是努力方向,避免展會普遍面臨的“見面容易、落地很難”老問題。

另一方面,東博會首次設置人工智慧專館和新質生產力專館,把前沿技術、產品和典型場景放到同一個“貨架”上,加速供需雙方無縫對接、現場成交,顯著提高撮合效率和成交概率。

中新社記者:中國AI企業如何為東盟地區數量龐大的中小企業提供智能化解決方案,幫助東盟國家產業轉型?有哪些成功的合作模式或案例?

蔣明:很多東盟國家發展AI產業的“痛點”在於,都希望擁有自己的主權大模型,但算力、演算法、資金、人才緊張,也擔心AI應用帶來安全風險,還擔心如果沒有足夠本國語料參與訓練,傳統文化會被邊緣化。中國正在做的是把AI當作一種“國際普惠服務”,幫助夥伴搭建底座,讓場景落地,形成可控、可信、可用的AI能力。中國提出的《全球人工智慧治理倡議》和《人工智慧能力建設普惠計畫》,就是為了彌合各國人工智慧發展鴻溝,讓更多國家共用AI的時代紅利。

面對東盟中小企業,中國在供給側要做到“輕量化、場景化、生態化”。輕量化,是讓模型在低算力環境也能跑得穩、跑得快,比如東盟語言翻譯模型,就是典型的“低成本、高可用”,用在客服、行銷、跨境溝通都很順手。場景化,是把產品做成“即插即用”的解決方案,儘量縮短從試用到見效的週期。生態化,則要把技術、人才、資本和市場串起來,讓企業不光“用得好”,還能“成長好”。

舉例來說,中國—東盟(華為)人工智慧創新中心已服務數百家企業,用項目牽引人才、用人才反哺專案。區域合作平臺方面,中國—老撾人工智慧創新合作中心已落地,圍繞AI與跨境數據共用推進;中國—馬來西亞人工智慧創新合作中心把數字身份互認作為先手棋,為中小企業打通跨境業務的“最後一公里”。此外,毗鄰東盟的廣西提出構建跨境產業生態,發起AI賦能千行百業超級聯賽,一頭連著中國頭部產業帶,一頭對接東盟多元場景,打造可複製的“北上廣研發 廣西集成 東盟應用”跨境產業合作路線圖。

中新社記者:“文化包容性”是當前AI全球治理中的重要內容。AI如何增進中國東盟文化相互理解?

蔣明:語言交流問題,核心在於“懂不懂文化習俗,懂不懂對話語境”。技術上,一方面要把多語種翻譯的能力部署到會展、政企協作、公共服務的全場景;另一方面要把“底座工程”做扎實,即共建東盟大規模語料庫,讓模型的理解和生成更貼近本地表達與語感。

“懂語言”只是初級要求,“懂人”更關鍵。我們在多語言翻譯、數字娛樂、數字文旅等領域正推進與東盟合作,同時擴大面向東盟官員、企業員工、留學生的AI培訓與人文交流,通過聯合辦學、共建培訓基地、組織文化互訪,讓AI成為“共創內容”的工具。

以網路平臺為例,美國的網飛(Netflix)和中國的抖音都是依靠個性化推薦演算法,取得了極大商業成功。但是,只有把“個性化”前置到內容生產環節,才能規避人工智慧生成內容(AIGC)同質化帶來的審美疲勞。採用“以個性化為核心驅動的專創、眾創和機創協同內容生產模式”,通過中國和東盟各國民眾、專業人士和AI共同創造的文化內容,才能實現共情、共娛,夯實民間友好與互信的根基。

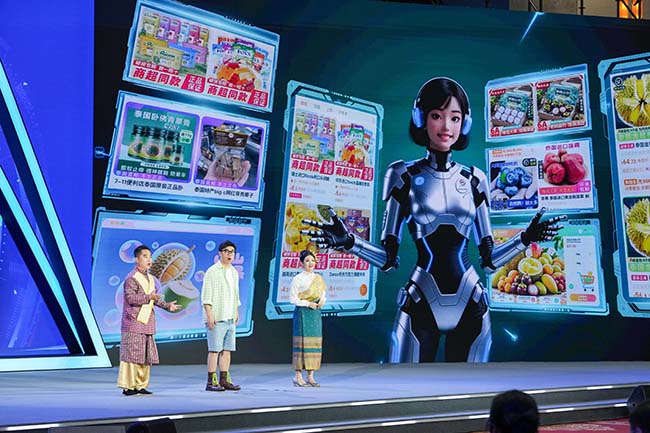

7月19日,AI賦能千行百業超級聯賽在廣西南寧啟動。圖為“場景突圍”應用創新賽發佈現場,中國、泰國、越南三國“電商主播”與AI“廣西表妹商務君”對話。 中新社記者 陳冠言 攝

中新社記者:中國—東盟如何應對數據跨境流動、隱私保護等挑戰?在區域AI治理規則和標準對接協同方面,有哪些探索或共識?

蔣明:AI合作走到深水區,技術問題與制度問題往往相互依存、相互制約。我的判斷是要堅持“規則先行、機制共建、專案驗證”。

規則先行,是在區域層面促進協同治理,強調普惠、開放與風控並重,這些為與東盟對接治理理念提供了共同語言。機制共建,是把可操作的制度安排先落到具體場景,讓“合規、安全、可用”的數據流動先跑起來,再逐步擴大範圍。

專案驗證,是用真實專案去倒逼標準、完善流程。第22屆東博會就把AI大模型用到辦會全過程,同時通過AI專館、論壇和投促活動推動標準協同和產業對接,讓企業在真實場景裏“邊用邊評、邊評邊改”,最終沉澱為可複用的規範和工具箱。要支撐這些探索,還需要堅實的數字底座,比如更充沛的國際通信能力、更廣覆蓋的5G網路,這些年廣西在互聯網出口帶寬和5G基站上的投入,就是為了給合規、安全的數據流動提供“高速公路”。

往前看,中國—東盟完全可以在口岸、金融、文旅這些低風險、可度量的場景裏“沙盒先行”,小步快跑、以點帶面。技術路線和治理路線並軌推進,數據要素才能在“安全”和“高效”之間找到最優解,這也是區域AI合作走深走實的關鍵一環。

如果把中國—東盟AI合作比作一條大河,技術是水量,場景是河道,規則是堤岸。水量充沛、河道通暢、堤岸堅固,產業轉型這條船就能行穩致遠。(完)

来源于:中新社