【編者按】適逢第十屆世界華人美術教育大會在武漢隆重舉行,本報創辦人、香港美術學院及香港藝術研究院院長曾曉輝教授應邀與會發表主題演講,躬逢其盛。今特刊發其大會論文〈智能·人本·關愛:香港美術教育面向未來之挑戰與進路〉,以饗讀者。

作為橫跨藝術教育與傳媒領域的實踐者,作者以雙重身份深度參與這場學術盛會:既以學院掌門人之姿闡釋美術教育的時代命題,又以媒體創辦人的視野觀照文化傳承的宏大敘事。文中提出的“智能為用、人本為體、關愛為魂”三重維度,既是其執掌藝術學府多年的實踐結晶,亦蘊含媒體人對社會人文的深刻體認。

尤值關注的是,作者立足香港這座中西交匯的國際都會,從獨特的文化坐標出發,為智能時代的美育變革提供具有示範意義的香港方案。其中關於“科技與人文共融、傳統與創新並重”的論述,既呼應大會主旨,更展現出香港藝術教育界的前瞻視野。

此次大會演講,實為本報創辦人將媒體理念與教育理想相互印證的生動實踐。冀望這篇凝聚雙重智慧的力作,能引發學界對美術教育本質的深層思考,在智能與人文的對話中,開啟更多元的探索路徑。

——《中華時報》編輯部 謹識

以下是曾曉輝教授的演講全文:

引言:處於十字路口的香港美育

當全球美術教育以「智能、人本、關愛」為坐標駛向未來,香港作為中西文化交匯的獨特樞紐,其美術教育既擁有國際視野與多元文化的顯著優勢,也面臨功利主義盛行與技術應用異化的嚴峻挑戰。本文剖析香港從基礎教育到高等教育的全鏈條生態,探索如何以智能技術為驅動,以人本價值為根基,以關愛精神為導向,構建具有香港特色的未來美術教育體系。

一、香港美術教育的雙面圖景:優勢與挑戰並存

(一) 獨特優勢:多元土壤的蓬勃生機

1.國際藝術樞紐的完善生態:

頂尖展館與平臺集聚:除M+視覺文化博物館、巴塞爾藝術展(Art Basel Hong Kong)外,香港藝術館、大館當代美術館等體系化的專業藝術展館,構成層次豐富的國際級藝術課堂。

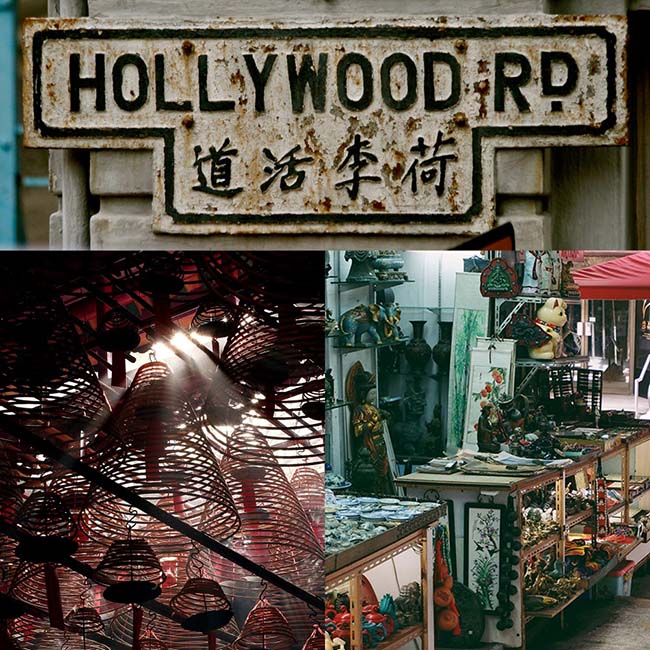

成熟市場與街區網絡:作為全球第三大藝術品拍賣中心(蘇富比、佳士得),荷李活道古董街、畢打行畫廊集群等國際知名藝術品銷售街區,使學生得以近距離觀察藝術市場脈動、收藏趨勢與商業實踐,為理解藝術生態提供立體維度。

2.東西方文化的深度交融與「一國兩制」優勢:

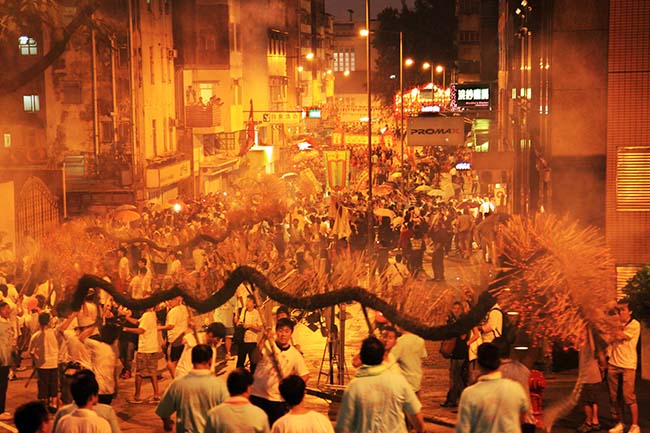

文化基因獨特性:嶺南傳統、殖民歷史、中華根脈與國際都會文化在此交織碰撞,形成極具張力的「香港美學」,為藝術創作提供探討身份認同、文化轉譯的豐厚土壤。

制度聯通優勢:「一國兩制」框架下,香港享有高度資訊流通自由,互聯網無內容審查壁壘,使學生與教育者能無縫訪問全球藝術數據庫、開源創作工具與國際學術社群(如Google Arts & Culture, GitHub藝術項目),為前沿藝術探索與技術實驗提供內地無法比擬的便利條件。

3.高校專業教育的先鋒嘗試:

香港教育大學開設全港唯一視覺藝術教育學士課程,率先融入VR創作、社區藝術實踐模塊。

浸會大學視覺藝術學院積極探索「藝術與科技」跨學科課程及藝術治療方向。

(二) 結構性短板:斷裂與失衡

1.基礎教育系統性邊緣化:

中小學美術課時頻遭STEM科目擠壓,據教育局2022年《學校課程實施調查》顯示,平均周課時僅約1.2節,資源投入(如師資、經費)遠低於STEM學科「僅為1/3」。

2.智能技術融合淺表化:

中小學:數字工具應用多局限於繪圖軟件操作,缺乏對AI藝術生成、數據美學等深層領域的探索。

高校:教大、浸大雖開設數字藝術課程,但普遍忽視技術倫理與虛擬美學批判性思考。

3.「人本」關懷的制度缺失:

評價體系側重技巧模仿,輕視創作過程中的情感體驗、批判性思維發展等成長性要素(如缺乏對創作草稿、反思筆記的系統記錄與評估)。

特殊藝術教育斷層:中小學普遍缺乏有效的融合教育支持,高校亦未設立專門培養特殊教育藝術師資的學位或證書課程。

4.「關愛」實踐薄弱化:

社區藝術項目常呈短期化、符號化傾向,迴避觸及貧富差距、身份認同政治等深層社會結構性矛盾。

二、核心癥結:教育生態鏈的斷裂

(一) 師資培養的結構性矛盾

香港美術師資培養存在顯著割裂:

1.香港教育大學雖注重教育理論與社區實踐結合,但藝術創作深度普遍不足;

2.綜合大學藝術院系(如中大、港大)在藝術創作前沿性上優勢明顯,卻嚴重缺乏系統的教學法訓練;

3.PGDE證書課程作為教師資格補充途徑,其設計往往導致藝術專業素養與教育實踐能力相互割裂。這種三元分立格局,難以培養出兼具深厚藝術修養、精湛教學技能與社會關懷意識的未來美術教師。

(二) 資源協同機制缺位

高校藝術院系、中小學、西九文化區等關鍵機構各自為政,未能有效整合資源,形成「創作–教學–社會服務」相互滋養的可持續生態閉環。

三、面向未來:三維重構路徑

(一) 智能維度:從工具到思維革命

1.深化課程內容:

中小學引入「AI倫理工作坊」,引導學生批判性分析演算法偏見對審美標準的影響。

高校(如浸會大學×工程學院合作)開發並開設「虛擬空間美學與哲學」課程。

2.建設技術–藝術融合實驗室:

以教大「藝術科技教育中心」為核心樞紐,重點開發如VR香港歷史遺跡重構等具有本土特色的數字化教學資源庫。

(二) 人本維度:尊重生命的差異性

1.推動評價體系轉型:

全面推行過程性檔案袋評價,系統收錄創作草稿、社會調研筆記、跨學科反思日記等,真實反映學生成長軌跡。

2.構建特殊藝術教育支持體系:

香港教育大學設立「特殊需求藝術教育」碩士培養方向。

參考浸會大學相關課程模塊,逐步在中小學配置專業藝術治療師崗位。

(三) 關愛維度:藝術作為社會癒合劑

1.深度社區聯結計劃:

推行高校學分制,要求完成規定時長(如200小時)的社區藝術服務**(例如參與「長者記憶拼貼畫計劃」)。

建立「學校–社福機構–博物館」三方合作與成果認證機制。

2.引導藝術介入社會議題:

在M+設立常設性「香港對話」青少年展區,策展並展示青少年圍繞城中村空間正義、身份認同等議題創作的藝術作品。

四、香港方案:發揮樞紐優勢的融合創新

(一) 高校作為驅動引擎

1.推動跨學科學位創新:

設立「藝術科技教育」聯合學士/碩士學位(例如:香港教育大學藝術系×香港科技大學計算機系)。

2.革新師資培養模式:

強制純藝術專業學生選修《包容性教學設計》課程。

師範生必修《當代藝術批判》課程,強化社會文化反思能力。

(二) 構建協同高效的社會資源網絡

關鍵在於整合多方力量,並充分運用香港的制度、平臺與空間優勢:

西九文化區應成為技術–人文融合的實驗場,例如利用其國際聯結與場地資源,為高校學生提供AR策展、數字遺產修復等前沿實習,並舉辦聚焦「人工智慧倫理與藝術」的國際工作坊(善用互聯網自由接入全球資源)。

賽馬會慈善信託基金等機構可作為關愛型藝術項目的關鍵資助方,支持如「藝術無界」特殊教育巡迴工作坊等項目落地。

紮根社區的基層社會組織則是真實社會需求的提供者,可與藝術教育力量合作開展如深水埗劏房空間藝術改造等具有社會療癒意義的實踐。

國際藝術展會、拍賣行與藝術街區(如巴塞爾、蘇富比、荷李活道畫廊):可合作開發「藝術市場與策展實務」中學選修模塊或高校微證書課程,將世界級平臺與在地街區轉化為教育場景,培養學生國際藝術視野與商業運作認知。

結語:締造有溫度的未來藝術公民

香港美術教育的轉型,須以智能技術為放大器而非替代品,以人本關懷為靈魂而非裝飾,以社會關愛為使命而非任務。當高校打破學科壁壘,培養「藝術–科技–人文」融合型教師;當社區成為藝術踐行的鮮活實驗室;當每一件學生作品都承載著對這片土地的深刻理解與溫情關照,香港方能充分發揮其融匯中西的雙重視野優勢,為全球貢獻一個以藝術彌合科技與人性、個體與社會、傳統與未來的東方美育範式。這不僅關乎學科存續,更是在AI時代守護人之為人的尊嚴與溫度的關鍵戰役。

參考文獻

1.香港教育局. (2022). 《學校課程實施調查》.

2.西九文化區管理局. (2023). 《藝術科技教育白皮書》.

3.淩浙. (2023). 《跨境·跨學科:香港藝術教育新路徑》. 香港藝術出版社. (*註:請再次核對出版社名稱準確性*)

4.UNESCO. (2021). 《人工智慧與藝術教育全球框架》.

5.香港教育大學視覺藝術系. (2024). 《社區藝術實踐課程評估報告》.

註:本文整合基礎教育現狀、高校師資培養、社會資源網絡三維度,通過具體課程案例(如AI倫理工作坊)、制度設計(200小時社區服務)、空間實踐(深水埗改造)等可操作性方案,構建「智能–人本–關愛」落地的香港路徑,突出其國際資源、市場生態、制度特性與本土議題結合的核心競爭力。

作者簡介:

曾曉輝博士,香港美術學院及香港藝術研究院院長,並任多所大學教授。其學術研究聚焦藝術理論與藝術史,著作豐富。雕塑創作飽含人文關懷,作品被全球多家藝術機構典藏。曾博士亦積極參與包括上海和大阪世博及多哈國際文旅項目規劃。