作者:曾和平

8月6日,由臺灣中華民族抗日戰爭紀念協會(以下簡稱“中華抗協”)主辦的紀念抗戰勝利暨臺灣光復八十周年學術研討會於臺北市中山堂光復廳隆重舉行。中華抗協會長黃幸強、理事長胡築生,國民黨主席朱立倫,婦聯會主席雷倩,前臺北市市長郝龍斌,退役將領陳鎮湘、吳達澎、徐衍璞等各界人士撥冗出席。

在當天舉行的學術交流活動上,赴香港和澳門參加中華抗協第十二次“重返抗日戰場”參訪活動剛剛回到臺灣不久的何世同將軍,以《香港二戰戰場巡禮——第十二次“重返抗日戰場”參訪旅行紀》為題,分“前言”“歷史回顧”“從澳門到香港”“觀察與評論”“結論”五個部分,對上月赴港澳開展的“重返抗日戰場”參訪活動情況進行了專題彙報,並重點對日本當年佔領香港的“香港之戰”的得失進行了深入的分析和深刻的檢討。他的報告,贏得參會各界人士的好評,紛紛表示,此報告給沒有去香港和澳門參訪二戰“抗日戰場”的同志留下深刻印象。紀念是為了銘記歷史,更是為了弘揚愛國主義精神,珍視和平,共築中華民族復興偉業。

何世同將軍說,他的這次專題彙報,之所以在學術交流活動上引起那麼大的反響,完全得益於7月中旬隨參訪團親赴港澳的參訪之旅。7月14日至17日,為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,中華抗協應香港榮光聯誼會之邀於澳門和香港舉辦第十二次“重返抗日戰場”巡訪活動,來自臺灣的退役將領和來自海峽兩岸及港澳的相關團體、抗戰史專家、學者及特邀嘉賓彙聚於港澳。活動期間,他們先後參訪了港澳兩地抗戰史館、歷史遺跡、革命紀念地、館藏文博、歷史建築、宗教聖地、城市新貌、著名景區等,並與香港榮光聯誼會、香港抗戰歷史研究會進行了抗戰文化交流。

參訪人員紛紛表示,在抗戰時期,港澳臺同胞和大陸同胞、海外僑胞與無數仁人志士面對日寇的外來入侵,同仇敵愾,團結一致,眾志成城,奮起抗擊,經過14年的艱苦卓絕抗爭,終於贏得了中國人民抗日戰爭的最後勝利,書寫了一曲中華民族不屈不撓的英雄壯歌。抗日戰爭是海峽兩岸及港澳人民和海外僑胞共同的歷史記憶。大家一致認為,在80年後的今天,對中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利的最好紀念,就是要銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開拓未來,大力弘揚抗戰精神,團結一心為建設一個繁榮、強盛的中國貢獻應有的力量。

1

中華抗協2015年10月成立於臺灣,由臺灣學界、企業界及退役將領共同發起。該協會組織章程列明以“推動抗戰史料收集”、“推動紀念館興建等活動”、“照顧烈士後人權益”為自身任務,為推動兩岸抗戰史的研究,找回抗戰史真相,宣傳中國戰區在第二次世界大戰中的貢獻。自抗戰老兵、臺灣陸軍一級上將郝柏村先生帶領相關團隊首赴大陸開啟“重返抗日戰場”巡訪活動以來,該協會組團相繼11次赴大陸華北、華中、華南參訪當年抗戰戰場,每到一地,他們祭拜英烈,整理戰場史跡,討論戰例得失,撰寫重返抗日戰場日記。

2017年以來,臺灣中華抗協和大陸中國抗日戰爭史學會相繼在南京、武漢、南寧、北京、重慶、雲南保山等地聯合主辦了六屆“中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會”活動,進一步增進兩岸學術界在抗戰歷史研究方面的共識,吸引了海峽兩岸退役將領、專家學者、教師、青年學生等累計達2000餘人參與。同時,先後出版了《郝柏村重返抗日戰場》《兩岸共研抗戰史論文集》《從盧溝橋畔到國殤墓園》等多部抗戰文集,其中《兩岸共研抗戰史論文集》首次在大陸和臺灣同時出版發行。10年來,中華抗協赴大陸系列活動的開展,受到抗戰史學界和國際社會的廣泛關注和高度評價。本次開展的第十二次“重返抗日戰場”巡訪活動,是中華抗協首次來到香港和澳門參訪,受到港澳各界的熱烈歡迎。

7月14日上午,中華抗協參訪團在其協會理事長胡築生將軍的帶領下,從臺灣桃園搭乘班機抵達澳門,開啟了他們第十二次“重返抗日戰場”之港澳尋訪之旅。在澳門,他們首先參訪了國父紀念館。

澳門是民族英雄、中國民主主義革命先行者孫中山當年生活、戰鬥過的地方。其出生地廣東省廣州府香山縣(今中山市)翠亨村與澳門昔日同屬香山縣,距澳門僅有35公里。1892年7月,孫中山從香港西醫學院畢業後,9月即到澳門鏡湖醫院擔任義務醫師,並創立了中西藥局,托跡行醫,開展革命活動,而同盟會也曾在澳門設立支部。他首舉徹底反帝反封建的旗幟,決心推翻清王朝,建立民主共和國。辛亥革命後被推舉為中華民國臨時大總統,1925年3月12日因癌症病逝於北京。

澳門國父紀念館建於1918年,1958年4月重修並對外開放,是澳門專為紀念孫中山先生而設立的紀念館。紀念館坐落在文第士街上,為一幢3層5開間的西式建築,曾是孫中山先生原配夫人盧慕貞的寓所。“國父紀念館”館名橫匾由中國近代書法家於右任先生題寫,整棟建築典雅莊嚴,外形優美,外繞以短牆,左側辟一個小花園,中山先生生前喜歡在此坐立,如今裏面矗立著一尊國父的全身銅像及“天下為公”四個大字,供遊人瞻仰。

中華抗協參訪團一行在抵達澳門的當天,就在理事長胡築生將軍的帶領下,來到位於文第士街的國父紀念館。他們拾級而入,先在展廳駐足。玻璃展櫃內,孫中山先生在澳門行醫時的器械、廣州起義時用過的傢俱、手稿真跡及生前照片等靜靜陳列。在展櫃裏,孫中山先生在澳門行醫時用過的聽診器仍泛著銅光,仿佛能聽見當年“醫人先醫國”的誓言;廣州起義時的舊木桌紋路深嵌,似藏著烽火中的呐喊;泛黃的手稿真跡上,“驅除韃虜”四字力透紙背。老照片裏先生與他的同志們聚首的身影,讓團員們不時駐足細辨。胡築生將軍指著一張孫先生1924年的演講照輕聲說:“先生的革命火種,正是後來抗戰軍民的精神底氣。”

移步左側小花園,綠植簇擁中,孫中山先生全身銅像目光堅毅,長衫拂動如迎風而立。胡築生將軍整理好衣襟,率先垂首,團員們依次列隊三鞠躬時,皮鞋輕叩石板的聲響與鳥鳴相和,格外肅穆。禮畢,眾人抬眼望向銅像後方“天下為公”四個鎏金大字,胡築生感慨道:“從先生奔走革命到軍民浴血抗戰,一脈相承的是民族大義。”回望銅像,仿佛在與百年前的先驅對話。凝視題詞,深切感悟先生“振興中華”的初心,更覺今日和平來之不易。離館時,夕陽斜照在紀念館的紅牆上,團員們的腳步裏,似多了份沉甸甸的傳承。

在澳門,中華抗協參訪團還先後參觀了著名歷史文化景點大三巴、威尼斯人酒店等。14日晚,他們在澳門軍官俱樂部晚餐後便通關乘大巴通過世界矚目的港珠澳大橋,踏上了前往香港的行程。

2

乘車通過港珠澳大橋,體驗中國宏偉基建,感知中國力量,是中華抗協參訪團這次最重要的行程之一。港珠澳大橋是世界上最長跨海大橋,位於中國廣東省珠江口伶仃洋區域內,東接香港特別行政區,西接廣東省珠海市和澳門特別行政區。始建於2009年,歷經數萬名建設者9年建設,於2018年10月建成通車,首次實現了珠海、澳門與香港的陸路連接,三地間的行車時間從原來的3個小時縮短至約45分鐘。大橋全長55千米,其中主橋29.6千米、中國香港口岸至珠澳口岸41.6千米;橋面為雙向六車道高速公路,設計速度100千米/小時。截止2025年6月底,通關車輛達285萬輛次,截止2024年底,大橋口岸進出口總值累計達2329億元,覆蓋全球230個國家和地區。港珠澳大橋是在“一國兩制”條件下粵港澳三地首次合作共建的超大型基礎設施工程,同時也是中國境內第一座連接中國香港、廣東珠海和中國澳門的橋隧工程,因其超大的建築規模、空前的施工難度以及頂尖的建造技術而聞名世界。

此時,那暮色中的港珠澳大橋,如一條璀璨的鋼鐵長龍靜靜橫臥於伶仃洋,在萬頃碧波之上舒展著挺拔的雄姿。前往香港方向的大巴載著中華抗協參訪團的同志們正行駛在巨龍托舉的高速公路上,車窗外那恢弘的橋體在夕照餘暉中折射出震撼人心的光芒。胡築生將軍一行坐在車裏,目光掠過橋體上閃爍的燈光,眼中映著海天之間這條令人屏息的人間奇跡,指尖不自覺地輕叩著車窗——這是他們“第十二次重返抗日戰場巡訪”途中,無疑是最震撼的一程。

車輪飛馳於平坦如砥的橋面,歷史烽煙與今日偉業在眼前交織。作為長期研究抗戰史的人,他們太清楚這片海域的過往:“當年我們在史料裏讀‘零丁洋裏歎零丁’,只覺字字泣血;今天走在這橋上,才懂什麼叫‘敢教日月換新天’。”“當年血戰山河破碎,一寸山河一寸血;今日之巨龍臥波,一寸鋼樑一寸心!”這豈止是物理的連通?它分明是民族從危亡走向復興的鏗鏘足跡。

更讓他們動容的,是“一國兩制”下的同心協力。“你看,香港的管理區、珠海的收費站、澳門的連接線,各有特色卻渾然一體。”“當年軍民同仇敵愾才打贏抗戰,今天粵港澳同胞聯手建橋,不正是這種精神的延續?”抗戰記憶與眼前宏圖在此刻疊印——昔年,伶仃洋見證過多少破碎山河的悲愴;如今,這“一國兩制”下三地攜手鑄就的超級工程,恰如一道新的長城,昭示著和平與凝聚的力量。

當車輛平穩駛離大橋,胡築生將軍回望這漸漸融入星夜與燈火的壯麗長橋,心潮澎湃如橋下奔湧的波濤。他說:“我們重返昔日抗日戰場,是為了記住先輩為何而戰——為了民族獨立,為了子孫富強。現在我們在這裏,看到的不僅是一座橋,更是一個站起來、富起來、強起來的中國。這橋,是給先烈的答卷,更是兩岸同胞共同的底氣。”

何世同將軍也感慨萬千:“港珠澳大橋的建設創下多項世界之最,真的是非常了不起,體現了一個國家逢山開路、遇水架橋的奮鬥精神,體現了中國的綜合國力、自主創新能力,體現了勇創世界一流的民族志氣。超級工程的背後,蘊含的是‘中國智慧’和‘中國力量’”。

中華抗協駐大陸辦事處總處長李德富,企業在大陸,經常從陸路通過港珠澳大橋往返於港澳與大陸之間,而面對筆者的採訪仍是激動不已:“我無數次坐車經過港珠澳大橋,目睹我們中國基建工程之浩大。此工程不愧是世界七大奇跡之一,不僅將港珠澳形成了一個大商圈,更是促進了珠江三角洲及華南地區的躍進與繁榮。身為祖國14億人中的臺灣同胞,我感到無比自豪與驕傲。”

車過港珠澳大橋,駛過的是一段路,連接的卻是一個民族的昨天與今天。伶仃洋的風裏,仿佛還飄著抗戰的號角,更回蕩著新時代的迴響——這迴響裏,有驕傲,有團結,有奮進,更有兩岸同胞共赴民族復興的堅定。

3

在香港,中華抗協胡築生理事長一行受到香港榮光聯誼會會長李崇威博士、香港抗日戰爭歷史研究促進會李佳斌會長的熱情接待,並對行程進行了精心周到的安排。在餐敘間,李崇威博士發表了熱情洋溢的致詞,對中華抗協胡築生將軍一行的到來表示最熱烈的歡迎。他說,抗戰勝利距今已八十年了,為了讓香港年輕一代都能記住那段歷史、吸取日本發動的這場戰爭帶給中國人民的深重災難的教訓,香港榮光聯誼會特別邀請“中華民族抗日戰爭紀念協會”來港舉辦活動,共同紀念來之不易的全民族抗戰偉大勝利,這是兩會的共同心願。

在致辭中,李崇威博士深情地回憶了香港在抗戰時期的烽火歲月。他說,在抗戰中,面對兇殘的日本法西斯,海內外炎黃子孫不分階級、不分階層、不分黨派、不分信仰,在愛國主義的旗幟下,結成了最廣泛的抗日民族統一戰線,形成了空前的民族團結和全民抗戰的局面。當時的香港作為特殊地區,成為宣傳中國人民正義聲音的窗口及物資轉運、營救盟軍飛行員和滯港愛國人士的主要通道,尤其是在日寇佔領香港的3年零8個月裏,八路軍駐香港辦事處、港九地區的抗日遊擊隊——“港九大隊”同英勇的香港民眾一道,不畏強暴,奮起鬥爭,為戰勝日本法西斯做出了重要貢獻。

李崇威博士說,今年也適逢國父孫中山先生逝世一百年,所以也特意安排探訪國父在港澳地區的重要革命足跡,以緬懷國父對國家的貢獻。他真誠地希望將來臺灣中華抗協和香港榮光聯誼會能更密切地合作,一起擦亮中華民族抗戰勝利的豐碑。

中華抗協理事長胡築生將軍在致詞中,代表中華抗協特別感謝香港榮光聯誼會、香港抗戰歷史研究促進會兩會的盛情邀請到港舉辦抗戰尋訪活動。胡築生理事長介紹了中華抗協概況和工作開展情況。他說,中華抗協已經成立十年,即將開始的下一個十年。他表示,該會除了持續進行抗戰學術研究與史實探訪外,更將拓展多元方式與全球華人交流。今年還將在美國三藩市、印度、馬來西亞等地舉辦抗戰文物展,更將在下一年舉辦各式文化交流活動,以及推出“抗日戰爭手遊”等,讓更多中華兒女尤其是年輕一代,能通過這些活動來達到“紀念抗日戰爭勝利、弘揚民族精神、團結中華兒女、促進世界和平與發展”的目標。

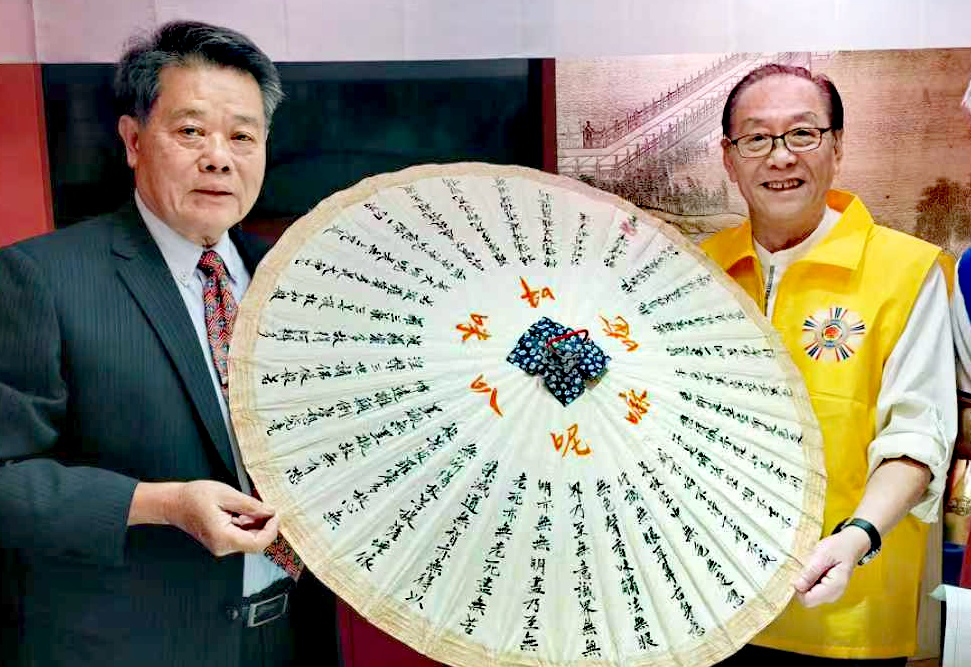

在歡迎儀式上,李崇威會長、李佳斌會長分別向中華抗協贈送了中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念章和抗戰典藏書籍,中華抗協也回贈了有關抗戰內容的墨寶和中華抗協特製的抗戰勝利80周年紀念章。在熱烈的氣氛中,香港榮光會黃鵬緒榮譽會長、輔大香港校友會陳沛廣會長與楊鴻波副會長、國民黨港澳總支部馬啟浩委員與中華抗協參訪團成員進行了廣泛的交流。中央通訊社特派員張謙、日本讀賣新聞東京本社竹內誠一郎就抗戰巡訪活動有關情況還進行了現場採訪。

香港抗日戰爭歷史研究促進會會長李佳斌非常感慨地說:“臺灣中華抗協參訪香港,是一次意義深遠的交流活動。這不僅加深了兩岸人民對抗戰歷史的認識,也讓我們共同緬懷為國家獨立和民族尊嚴而奮鬥的英雄。通過這次參訪,臺灣抗協與香港抗日歷史研究工作者之間的溝通與合作更加緊密,我們分享了各自的歷史記憶與文化傳承,增強了彼此的認同感。我相信,未來我們可以通過更多的交流與合作,攜手弘揚抗戰精神,激勵後代銘記歷史,珍惜和平。讓我們共同努力,不斷推動兩岸同胞的友誼與團結,為實現中華民族的偉大復興貢獻力量。”

4

在很多人眼中,香港是一座商業天堂、金融貿易中心和東西文化彙聚之地,似乎與軍事重地並不相關,殊不知香港在歷史上不僅有著“東方之珠”的美譽,更是當年的“東方堡壘”。作為英國在中國最重要的殖民據點,香港自割讓之初就具有軍事前哨的意義,侵襲華夏的英國海軍艦隊每每都會在香港停靠補給,後來更是建立陸海軍基地,常年駐軍,是英國遠東艦隊的常駐錨地之一。

城市沿海而立,其防禦力量自然向海而生。為了拱衛這座重要基地,英國從19世紀下半葉開始就不遺餘力地在香港修建防禦設施,到1941年12月太平洋戰爭爆發前夕香港的防禦體系達到頂峰,其中最重要的部分就是守護維多利亞港和香港島的12座海防炮臺。除了封鎖入港航道和防備敵軍登陸港島外,部分炮臺的火炮也能轉向陸地方向,支援九龍、新界的陸地防禦,在1941年12月的香港保衛戰中發揮了重要作用。

臺灣中華抗協參訪團的此次香港之行,不為霓虹璀璨,不為商賈雲集,只為追尋深埋於時光之下的抗戰硝煙的歷史記憶。他們在參訪孫中山紀念館、白泥碉堡、金紫荊廣場、西九龍文化中心、故宮博覽館,九龍城寨、青馬大橋、淺水灣鎮海樓、黃大仙祠、天壇大佛、寶蓮寺等名勝之地的同時,便把急行的腳步放慢於隱匿在歷史深處抗戰時期那段以鐵與血寫就的篇章,這條由海防炮臺、海防博物館與抗戰紀念館串聯的路徑,恰如一座渡越的時光之橋,將來自寶島臺灣的追隨者們引向香江深處那些悲壯而輝煌的歷史印記。

他們來到位於港島南岸的舂坎角炮臺,站立於炮位,海風獵獵,眼前是無垠的南中國海。炮臺1941年1月完工,主要任務是掩護赤柱半島,防備敵軍登陸威脅赤柱炮臺的安全。舂坎角炮臺採用雙層炮位設計,安裝2門152毫米岸炮。在香港保衛戰期間,由於日軍主攻方向在港島北岸,舂坎角炮臺不具備對陸射擊能力,因此未能發揮作用。如今,當年失去怒吼機會的兩門152毫米巨炮炮管,鏽跡斑斑,空對茫茫波濤,如同凝固的歎息,訴說著一個防禦節點在戰爭洪流中的錯位與命運。參訪團成員們睹物思情,紛紛感歎:炮臺無言,卻以自身“未發一彈”的遺憾,成為戰爭佈局中殘酷偶然性的深刻注腳,提醒人們歷史從不因準備而仁慈。

在筲箕灣山巔的香港抗戰及海防博物館,中華抗協參訪團的成員們同樣被這裏陳列的件件文物和古跡遺址所吸引。此處視野開闊,曾為扼守水道的鯉魚門炮臺,在1941年香港保衛戰中數度擊退日軍艦艇,昔日炮火已沉澱為今日講述。抗戰及海防博物館為鯉魚門炮臺改建,館中陳列跨越六百年海防變遷,從明清烽煙、英治時期的軍事建設、抗戰時期,直至回歸後的新篇。2022年重開後的展覽,增強了香港保衛戰與東江縱隊港九獨立大隊的壯烈史跡。全館面積約34200平方米,古跡遺址面積3680平方米,總陳列面積4745平方米,陳列展著歷史文物400多件,成為香港民眾愛國主義教育的重要基地。“博物館的宏大敘事,正是要將這血脈相連的‘同舟共濟’,鑄成香江子民心中不滅的精神座標。”“香港的抗日戰爭,是一場全民參與的抗戰,凝成的‘萬眾一心’精神是中華民族最珍貴的集體回憶與核心價值。”“希望觀眾能正視並重視這段抗戰歷史,緬懷當年為保家衛國而犧牲的同胞,明白香港與國家血脈相連,提升對國家的歸屬感和身份認同。”抗戰史專家們的話語擲地有聲。

烽火硝煙早已散去,抗戰的歷史故事和抗戰精神仍在這裏被世代傳述。在沙頭角一隅——由羅家大屋改建而成的抗戰紀念館,則展現在慕名而來的中華抗協參訪團面前的是中華兒女一腔深厚的家國情懷。

“隆重紀念抗日戰爭勝利80周年”,走進香港沙頭角抗戰紀念館大院,東牆上赫然醒目的13個大字直抵人心。曾庇護著被稱作“香港抗日一家人”的羅氏家族的這座百年老屋,見證了香港的抗戰歷程。

1941年12月8日,日軍進犯香港。經過18天抵抗,香港淪陷。中國共產黨抗日救亡口號的感召之下,香港許多家庭舉家參加抗日隊伍。“香港抗日一家人”羅家是其中的代表,全家有11人參加中國共產黨領導的抗日遊擊隊。日占時期,羅家大屋是港九大隊的活動基地及交通站,大屋附近一帶是港九大隊沙頭角中隊和海上中隊主要的活動地區。在抗戰期間,東江縱隊港九大隊與香港民眾頑強抗擊日寇,有115名烈士為保衛香港獻出了寶貴的生命。

香港沙頭角抗戰紀念館共分為“香港抗戰的中流砥柱港九大隊”和“香港抗日一家人”兩個分展區,是香港第一間集中介紹中國共產黨在香港歷史貢獻的紀念館,也是香港首個長期展示港九大隊和羅氏家族抗戰歷史的國民教育基地。紀念館自2022年9月3日開館以來,累計接待來訪者達數萬人。中華抗協參訪團在展館主題雕像前合影,在件件文物前駐足,在犧牲名錄前默哀,在留言簿上簽名和留言。他們紛紛表達著自己觀後感言:“沙頭角羅家大屋中以家為國的無聲誓言——它們共同書寫著香港遠不止於金融都會的另一面,那是一種深植於民族血脈的剛毅與擔當。”“前事不忘,後事之師的力量沛然而生:家國情懷如羅家大屋的基石,是支撐民族危難時刻的脊樑。”“這段可歌可泣的歷史一定要告訴世人……讓年輕人知道抗戰前輩做了什麼,讓他們知道自己是中國人。”

5

參訪是短暫的,而記憶卻是永恆。如今,雖中華抗協參訪團早已結束在港行程返回了臺灣,但歷史深處迴響的抗戰精神與家國情懷,卻如維港不息的潮水,在每一個回望的瞬間湧上他們的心頭。中華抗協秘書長奚國華先生發來短信說:抗日戰爭已經過去八十年了,當年奮勇禦敵的軍民同胞多已走出人生舞臺,但他們的英勇事蹟和民族氣節卻永遠深植在我們中華兒女的心底。他說:“這次有機會來到香港踏尋當年革命志士在敵後戰場與日軍周旋的足跡,也看到了當年的陣地工事、敵後聯絡站與營救盟軍飛行員等等的遺跡,讓我深深感悟到唯有人民的團結自強,才能促使國家的精實壯大,也唯有強大的國家才能保障國家民族的生存發展與安居樂業。”

中華抗協副秘書長曾嘉慧女士也來信感慨道:“在我的軍旅生涯中,從未認真瞭解抗日戰爭的過往,對於當年奮勇禦敵的軍民同胞們的英烈事蹟更是模糊印象。但此次借由抗戰勝利八十周年的光榮時刻來到香港,才深刻體會到當年革命志士在敵後戰場奮勇禦敵生死攸關,更認知到唯有人民團結自強,國家才能精實壯大;唯有人民安居樂業,國家民族才能永續生存發展。”

是的,弘揚中華民族偉大抗戰精神,是我們在繁華背後必須守護與傳承的永恆燈塔——它照亮的不僅是一段烽火歲月,更是所有中國人面向未來的共同心史。

(作者簡介:曾和平,抗戰史研究學者,系中央電視臺原成都軍區記者站站長,退役陸軍上校。現為成都市國防教育學會副會長,《國防教育網》總編輯,《華夏魂》期刊主編)