作者:曾曉輝

楔子:東京暮色啟心舟

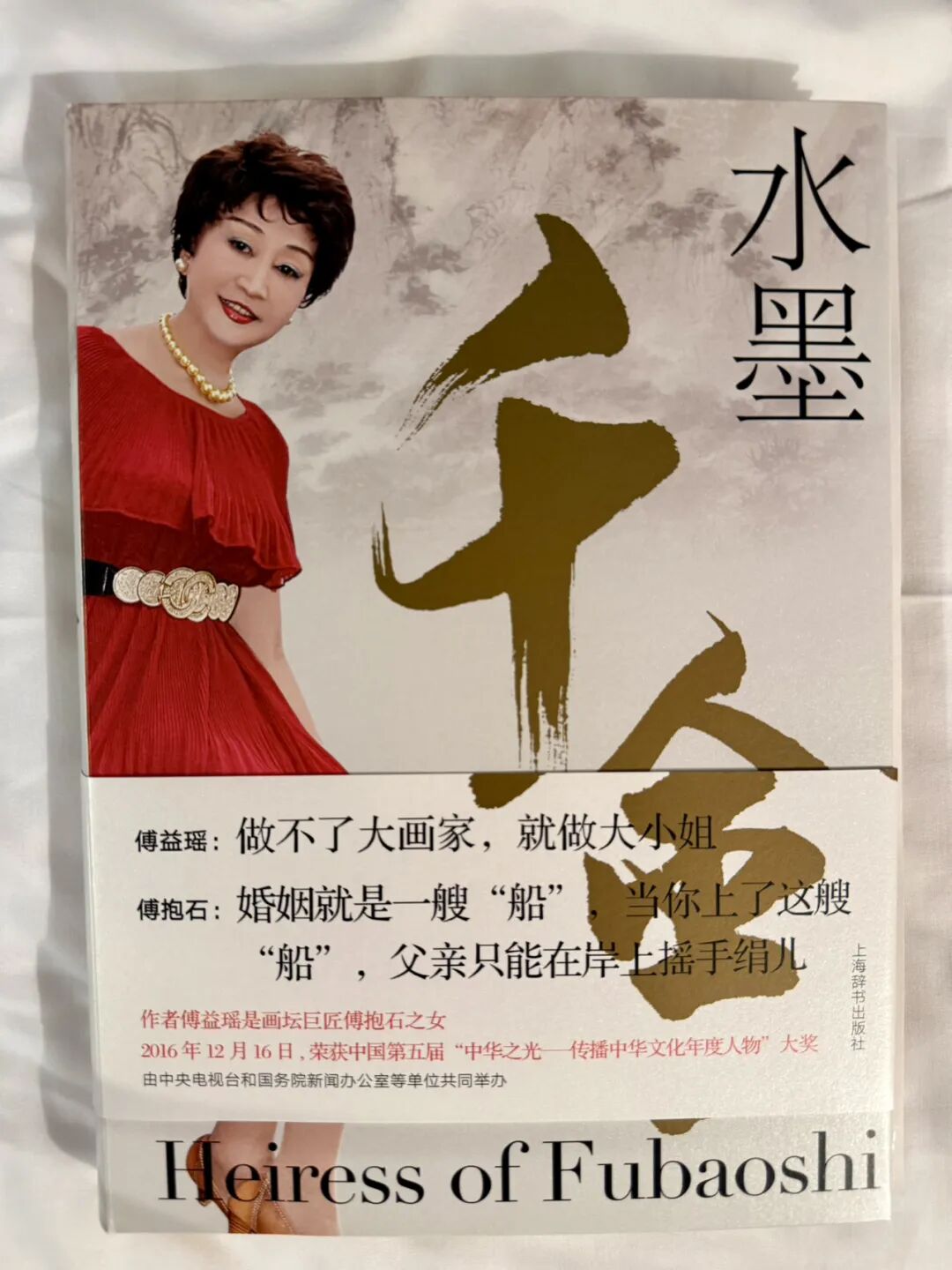

東京千代田駿河臺,暮色熔金。二十一樓雅室門啟,傅益瑤女士含笑相迎。“父親傅抱石曾說:‘婚姻就是一艘船,當你上了這艘船,父親只能在岸上搖手絹兒。’”她眸中映著晚霞,“而今這艘船,已載著水墨之道駛向文明滄海。”

破浪者:丹青渡海第一帆

茶煙氤氳間,她回溯命運的潮湧:

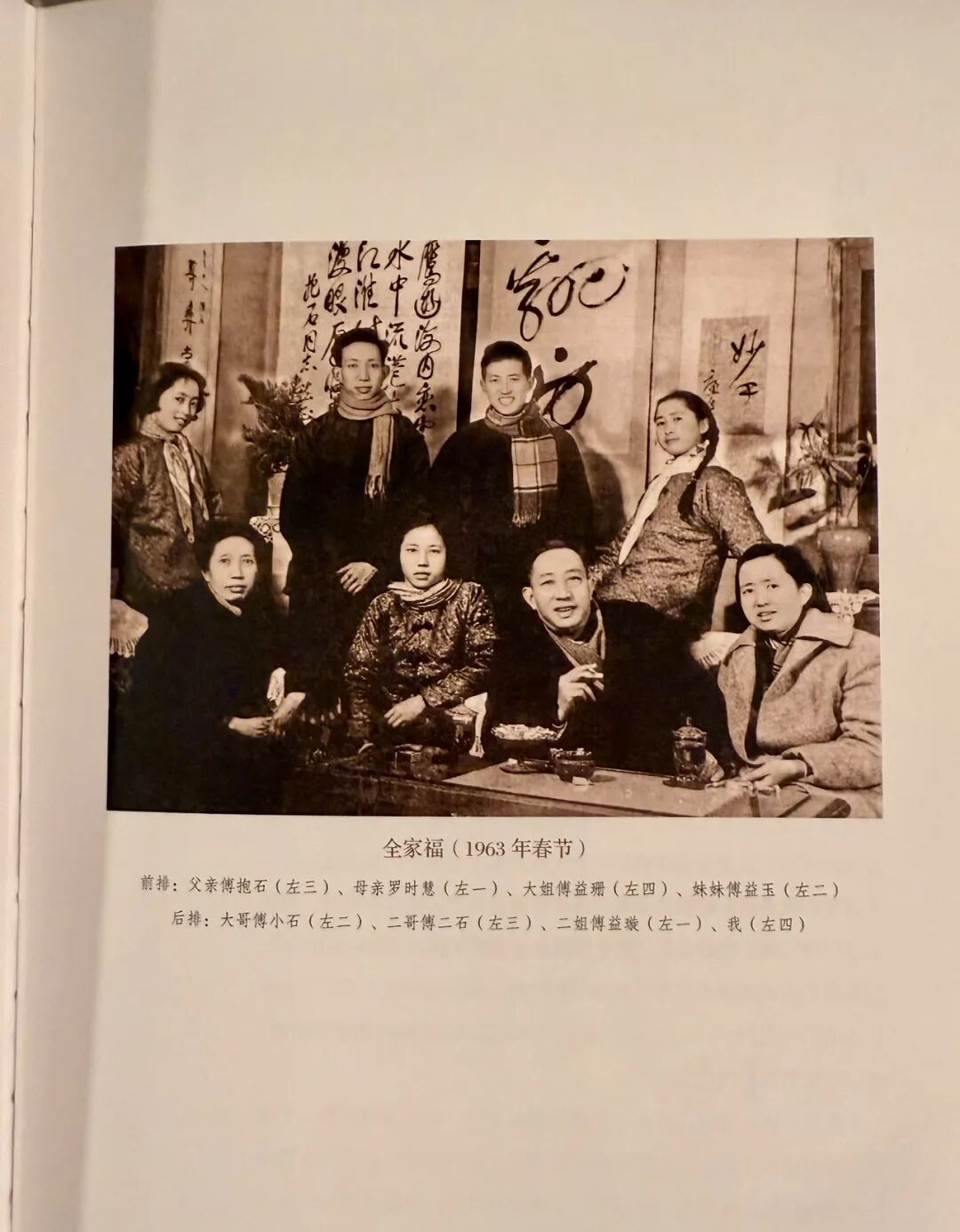

“1979年末,經鄧小平親自批准,我成為改革開放後首位公派赴日美術留學生。”指尖輕點杯沿,“這葉小舟載著雙重使命——父親‘為民族筆墨開新境’的遺志,與國門初啟的重托。”東京武藏野美術大學日本畫系碩士的桂冠,是她刻在時代浪峰上的金石印章。

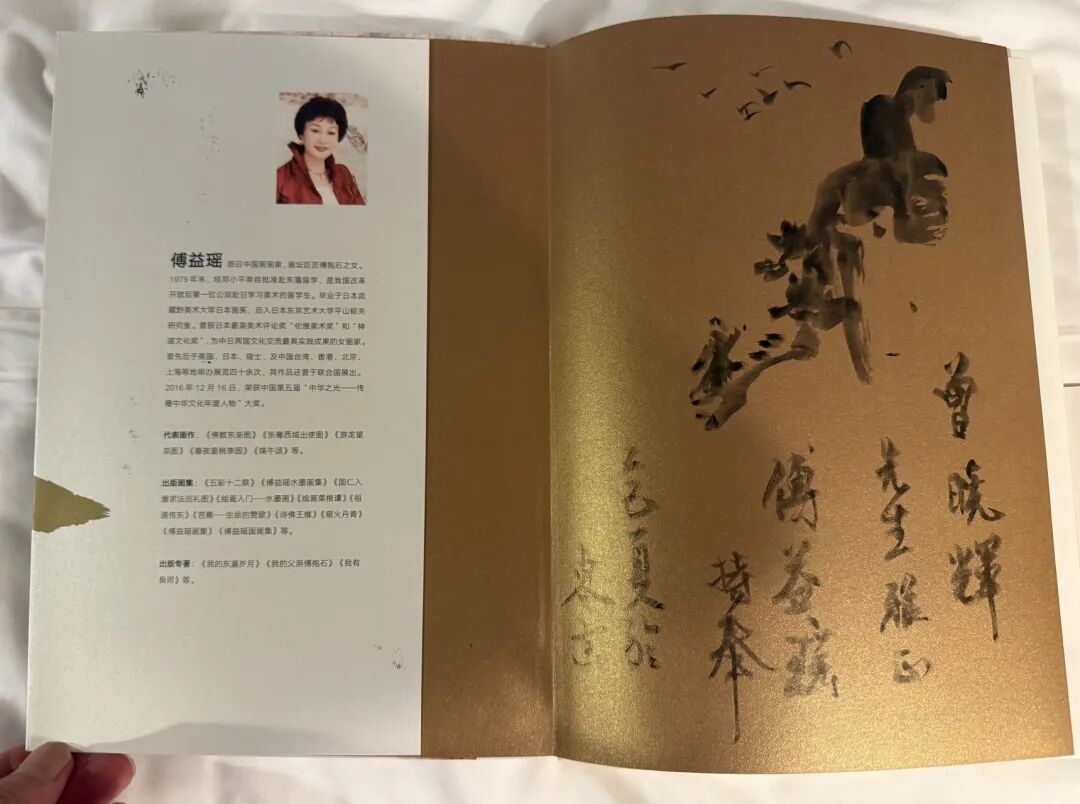

扉頁禪機:誤筆生花見真性

青瓷盞中茶湯微漾,她取《水墨千金》相贈。扉頁題簽,“曾”字誤作“鄭”,墨痕倏轉成竹,旁書:

“曾曉輝先生雅正 傅益瑤持奉”

“化礙為緣,恰是水墨真諦。”她笑指疏竹。更見匠心:知我香港遠來,特囑東瀛名廚複刻港島至味。銀箸未舉,心舟已渡——這舌尖鄉愁,恰似其水墨之道:異國植東方根骨,素宣熨故園月色。

書中傅抱石箴言錚然:

“畫畫須有千鈞之力,更要惜墨如金。什麼是惜墨如金?就是不要畫多餘的東西。”

墨海金橋:金錨定滄溟

聽我闡述“第七屆國際城市文化論壇”以城為卷、以文作脈之志,她舉盞應諾:

“十月四日,當赴大阪親領終身成就之譽。”

此刻,中華社會文化發展基金會國粹文化藝術基金常務副主任周剛的舉薦信原文如鐘磬蕩響:

“在全球文化交流日益頻繁的當下,傅益瑤女士以水墨藝術為橋樑,用畫筆連接不同文明,用作品傳遞文化溫度…其卓越的藝術成就、對中日文化交融的突出貢獻…完全符合第七屆國際城市文化論壇終身成就獎對‘推動全球文化交流、促進城市文化發展、具有終身影響力’的評選標準。”

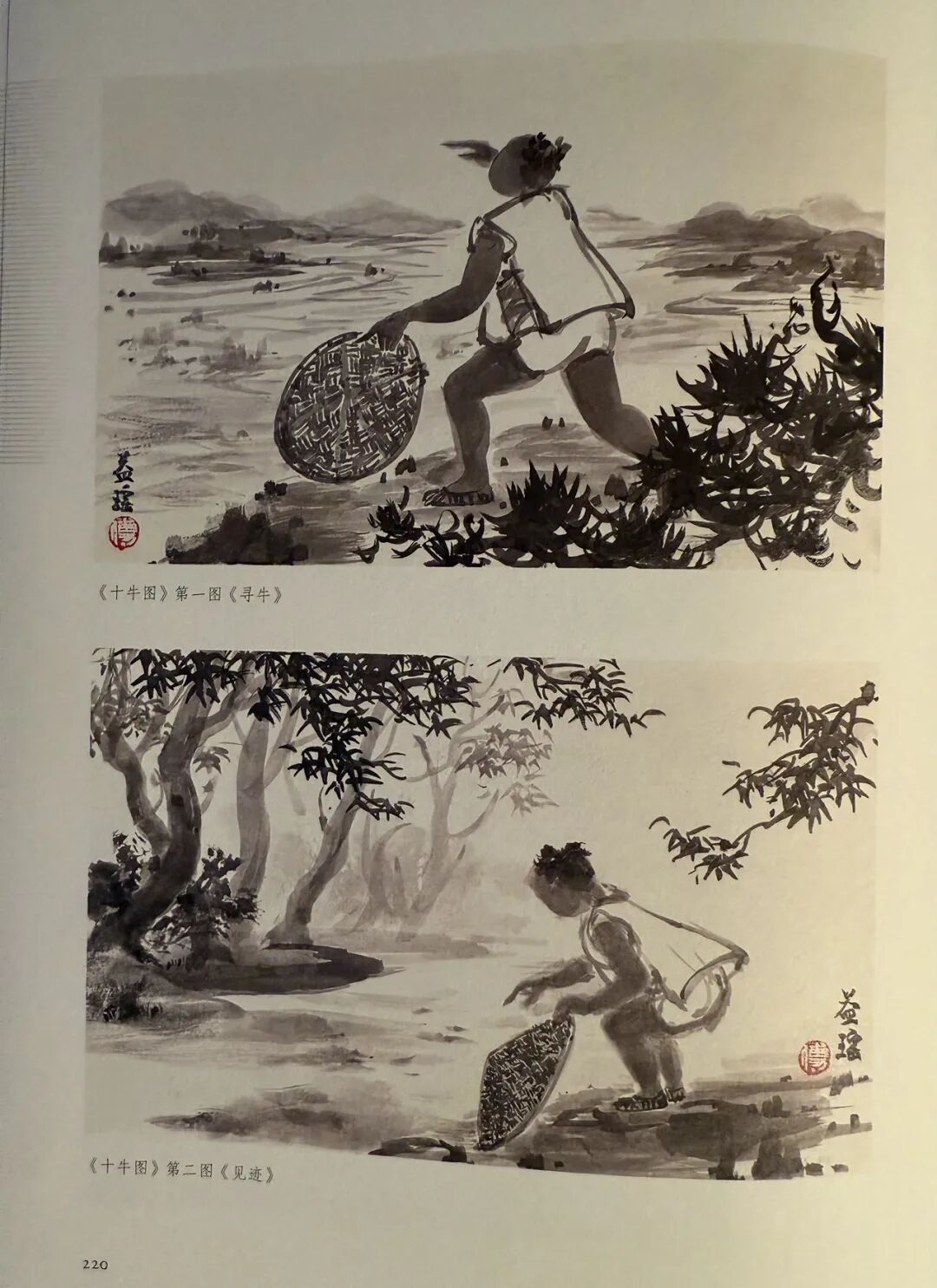

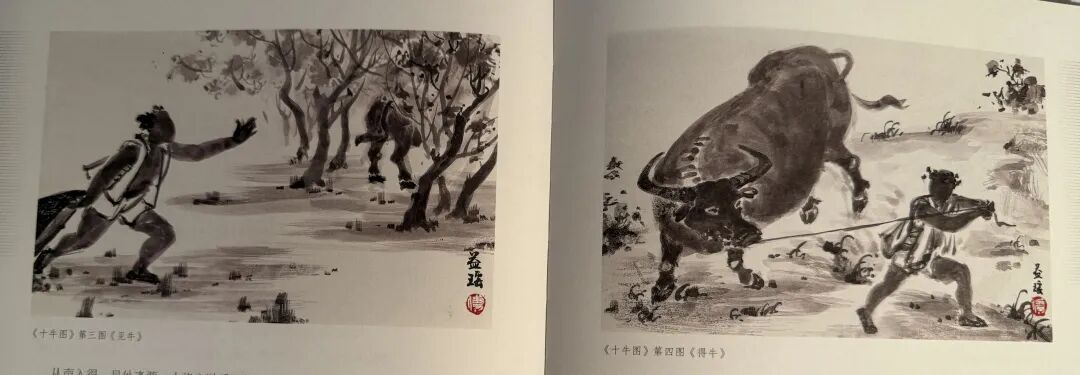

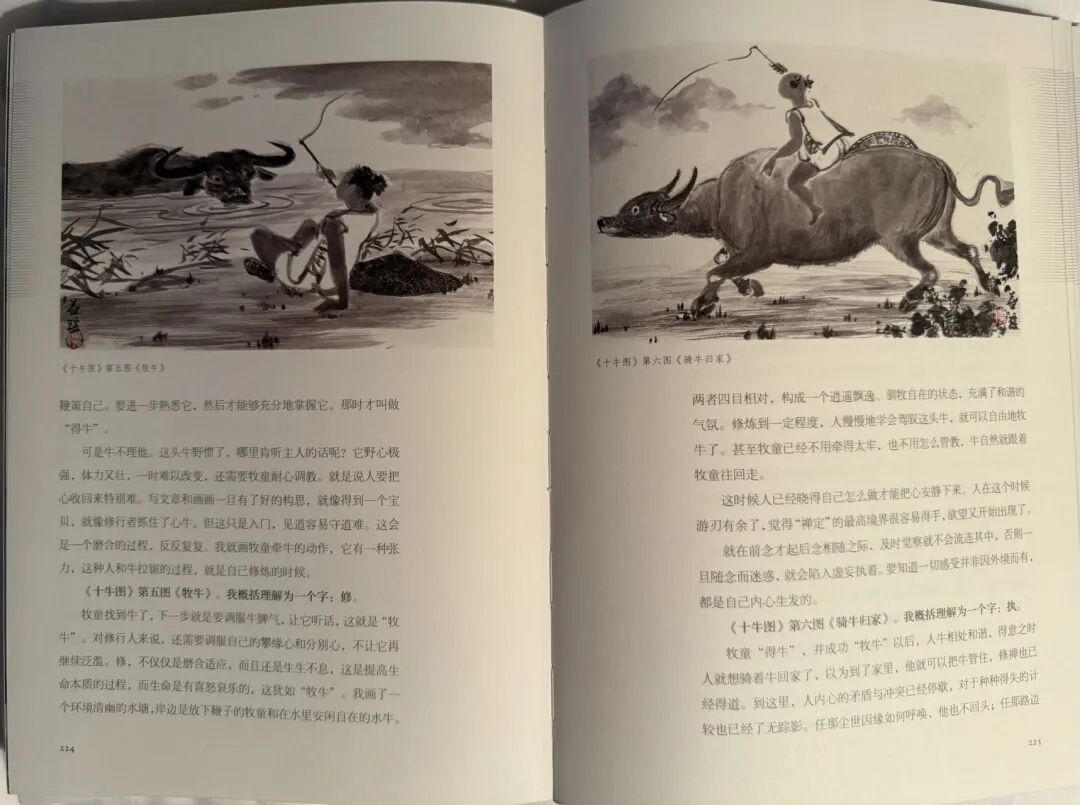

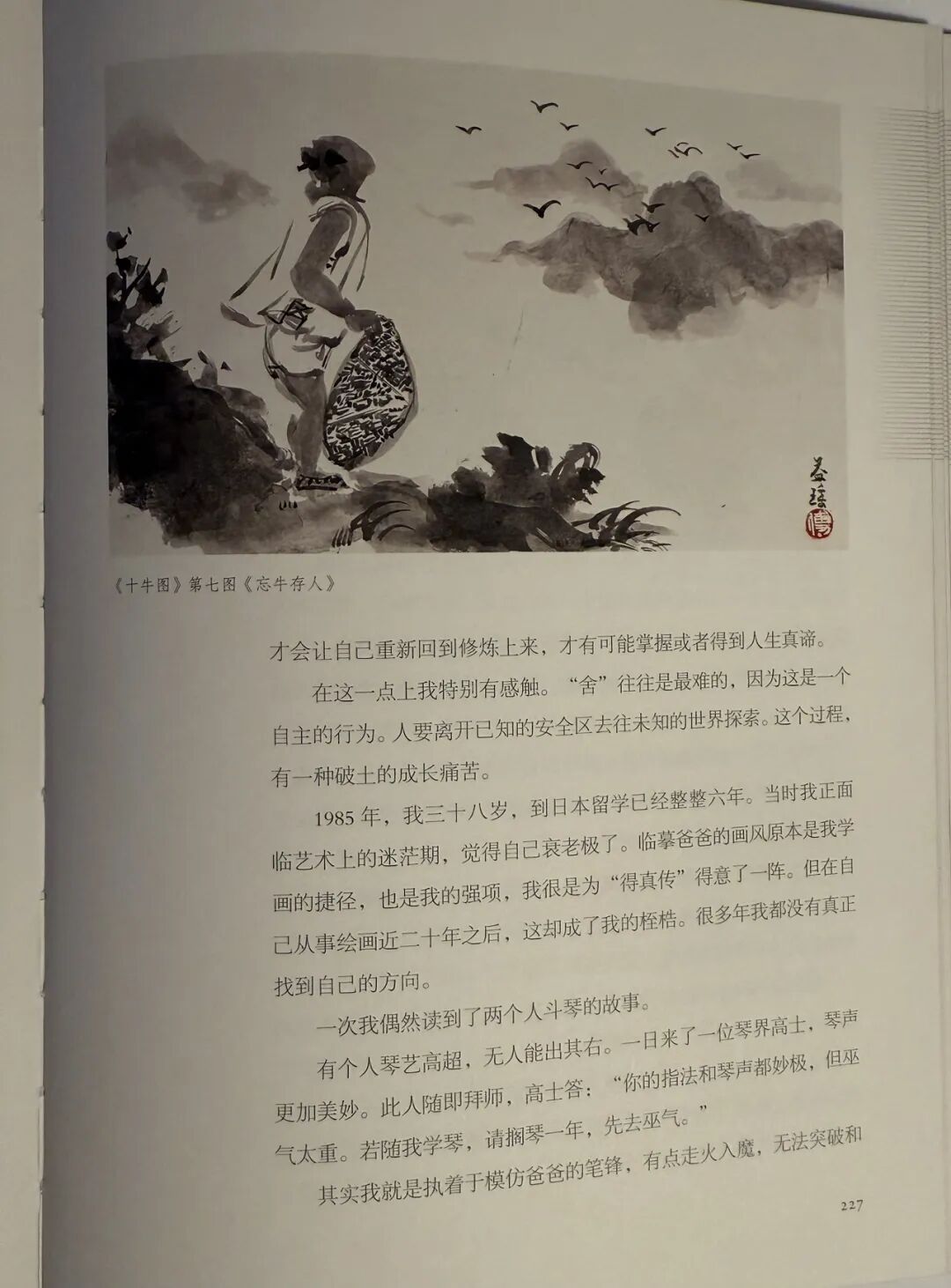

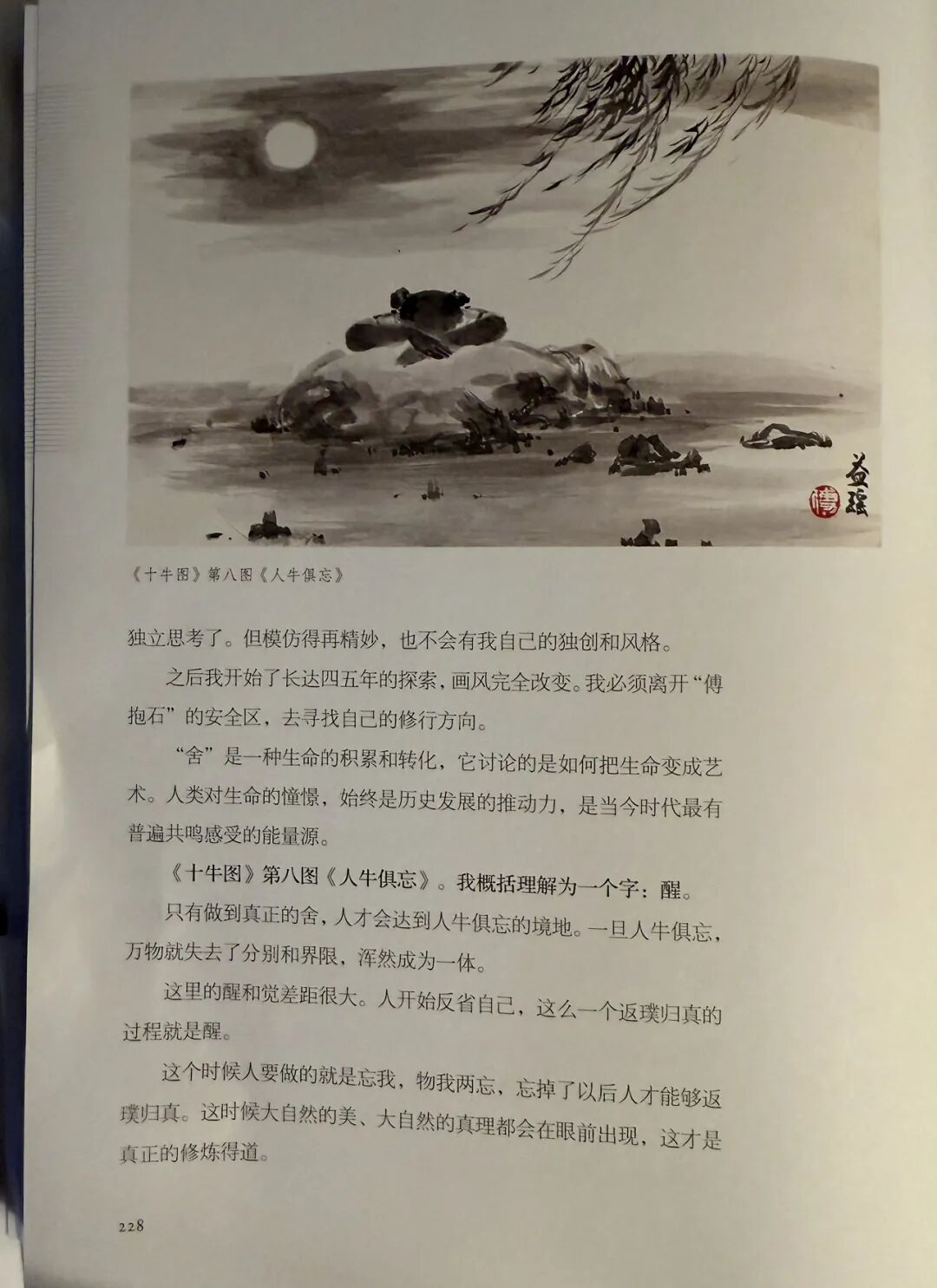

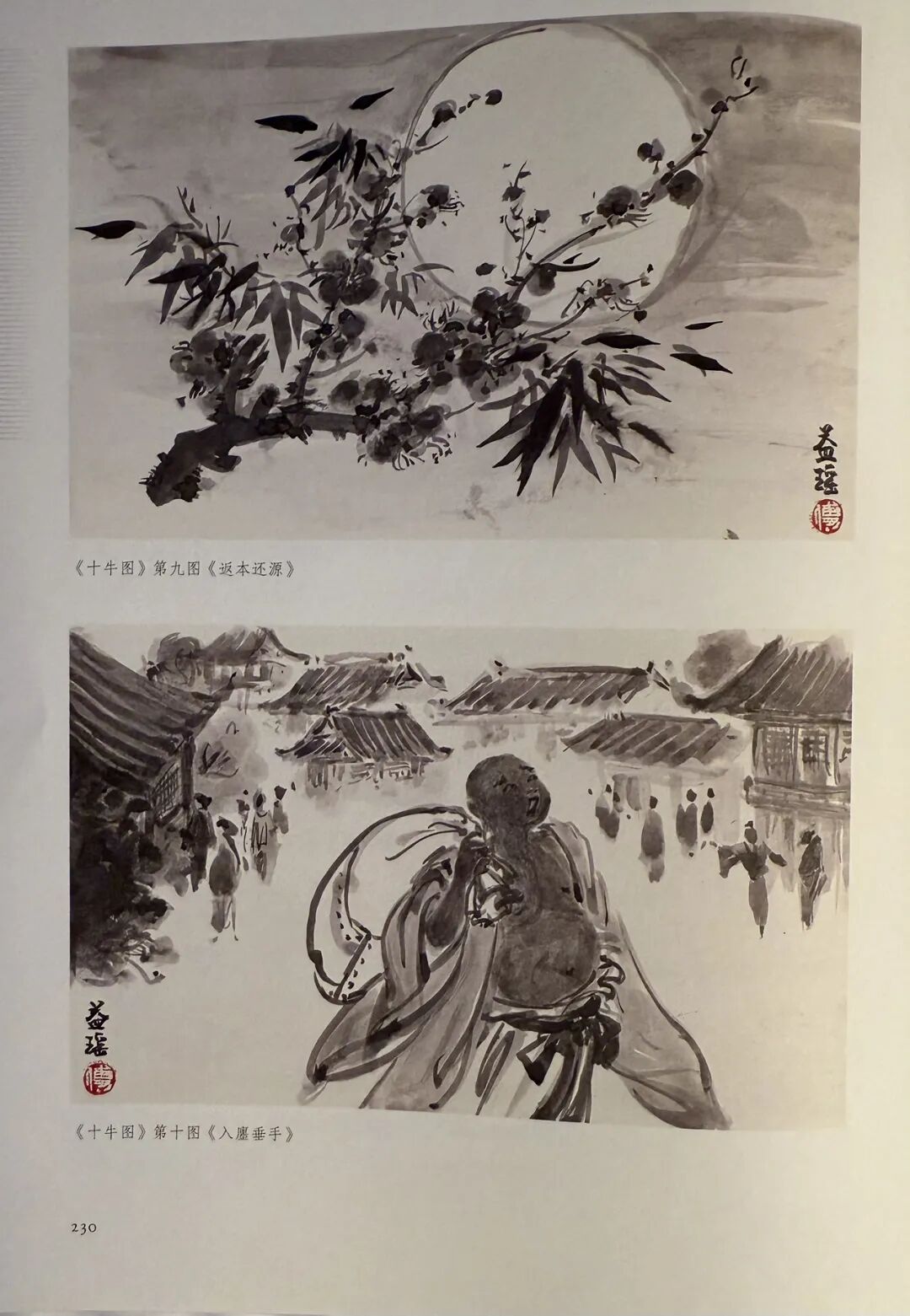

十牛心印:牧牛尋心見大千

檀香嫋嫋中,她以茶湯繪出禪宗公案:

“《十牛圖》乃禪宗著名故事,繪牧童馴牛歷程。最負盛名者為南宋臨濟宗廓庵禪師版本——因禪理玄虛難觸,故以畫喻道。日本寺廟代代相傳,各有演繹。”

眸光沉入往事:

“初繪佛教障壁畫時,我屢遇此圖卻覺枯燥難悟。廓庵禪師的序詩偈頌帶著方言古奧,更如霧裏觀牛。”素手撥開虛空迷霧:

“此圖以牛喻妄念,牧童修六根,而心為六根之主。禪者之心是最活的生靈,其至高境界唯‘安’字。”

茶煙旋升處,豁然開朗: “直至生活與創作厚積薄發,方識此中堂奧——樸素的牧童故事,竟闡釋禪宗五宗七派玄理!因它將修行、開悟、見性、入世、化眾的歷程,凝於十步尋牛中。”

以指蘸茶,在案上勾畫心路:

“心念如野牛奔突難追。欲望初萌時尚求真善美,然欲望滋長便墮入‘蒙地’——恰似生命在胎中無塵,自第一聲啼哭即染煩惱。”

“啟蒙是撥草尋牛之始。見地上牛跡紛亂,正是破蒙良機。此時尋心不得,則惶惶難安。”

指尖劃過無形畫卷,十境如蓮綻:

“‘蒙、迷、驚、喜、修、執、舍、醒、悟、覺’——此十字是我日課羅盤。從‘蒙地’至‘覺地’,實為畫道人道的共通心法。”

笑染眉梢: “悟透方知禪宗是‘玩人生、玩世界、玩大宇宙’的功法!覺悟非生死間的抵達,而是念念間的蒙覺迴圈。”

忽斂容,語轉金石:

“從前困於死迴圈:甫脫‘蒙地’又陷新憂,登‘覺地’未久複歸挫敗。而今明心見性——”揮袖如斬枷鎖:

“覺時不戀功,蒙時不懼暗!登覺地不必拒新生之蒙,得新覺亦莫貪舊譽。因永恆迴圈處,方見生機流轉!”

墨舟千帆照滄溟

東京燈火淌成地上星河。回望她如硯中菩提——那艘被父親揮絹目送的小舟,已化作接引文明的旗艦。

新大穀夜色沉靜,提筆凝就:

《墨舟禪渡》

父岸搖巾送遠舟,

十牛踏浪渡春秋。

墨連寰宇千帆競,

心照滄溟萬古流。

2025.8.31夜 於東京新大穀大酒店

(作者曾曉輝博士系香港美術學院和香港藝術研究院院長、中華時報創辦人、第七國際城市文化論壇組委會主席)

,俄羅斯軍方傷亡慘重。-218x150.webp)

-218x150.webp)

-218x150.jpg)

。-218x150.webp)

-218x150.webp)