作者:李城外

初冬暖陽揮灑在我身處鄂南的書房一一“向陽軒”窗櫺,我收到香港友人曾曉輝先生的新著《東瀛行吟》(中華出版社2025年9月版)後,立馬仔細流覽。因為走遍了南北西東,也到過許多名城,卻從未遊覽過書中提到的大阪和東京等地哩!掩卷之餘,感覺免費隨導遊前往扶桑國盡情地觀光了一回,何其快哉!

本書值得點贊之處在於,詩文和圖片互補,觀光與感悟交織。掩卷之餘,一個熱情洋溢、才華橫溢的詩人形象便活生生站立於讀者眼前。

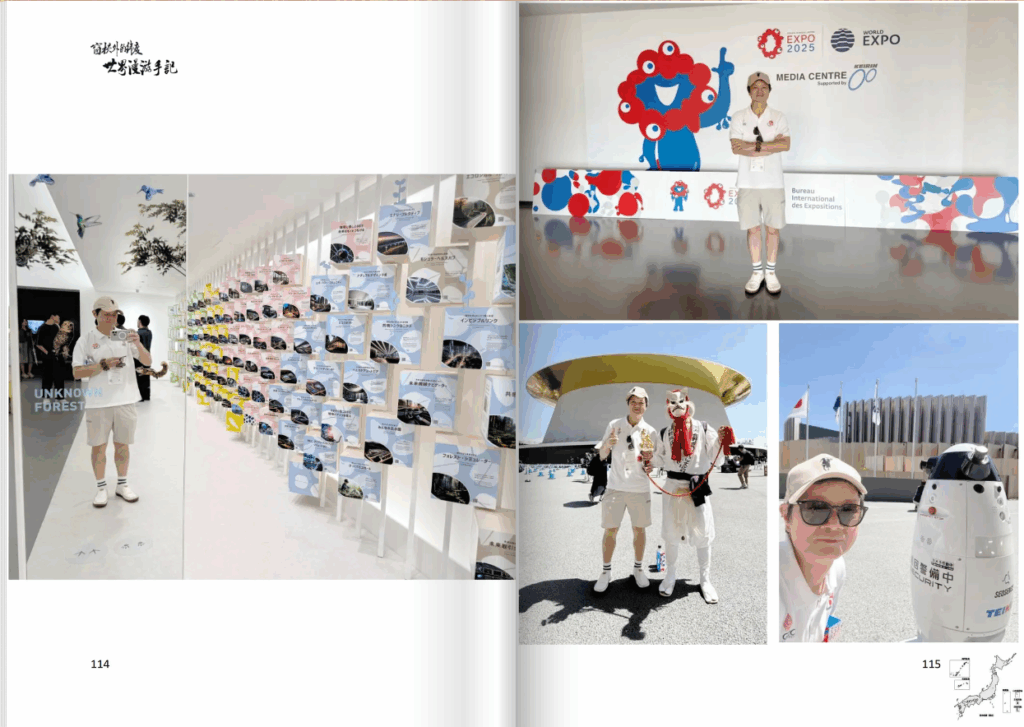

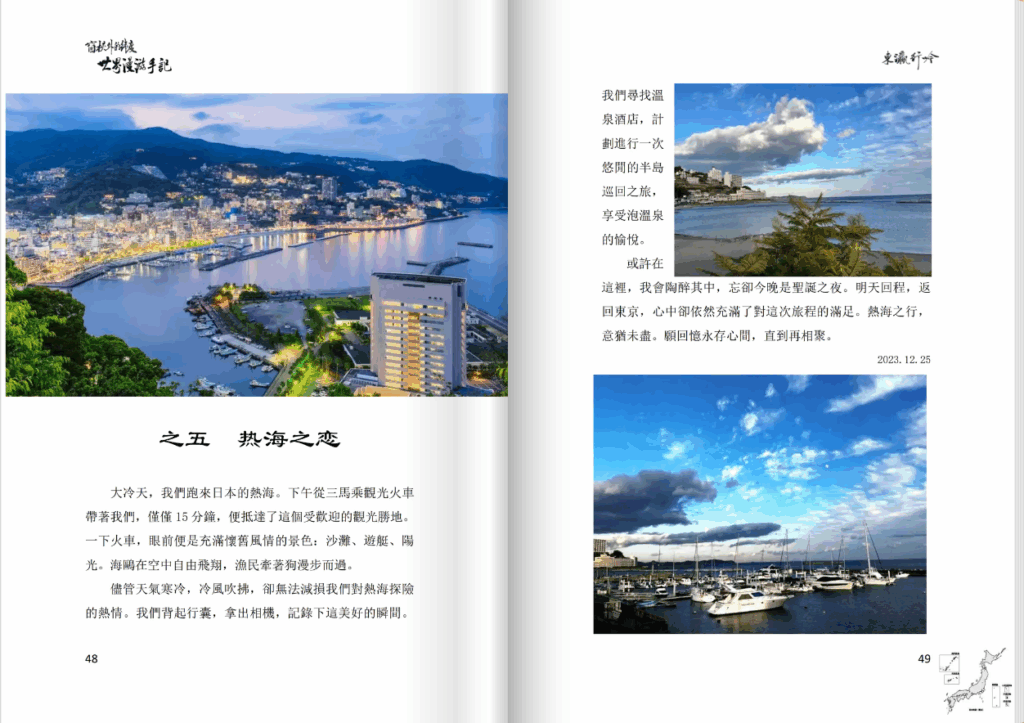

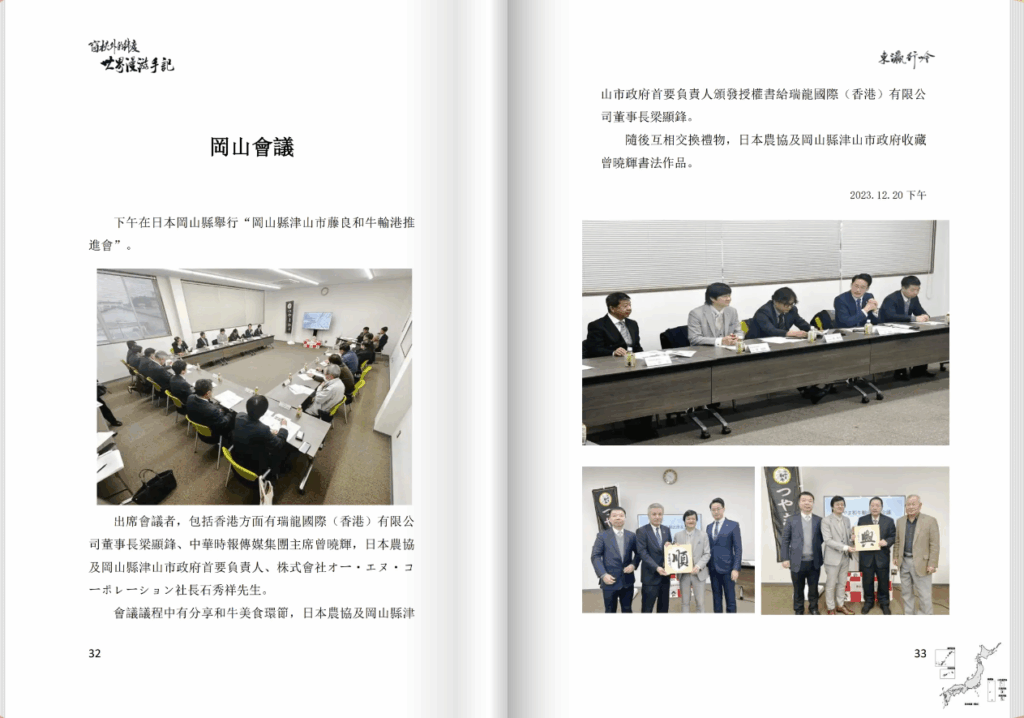

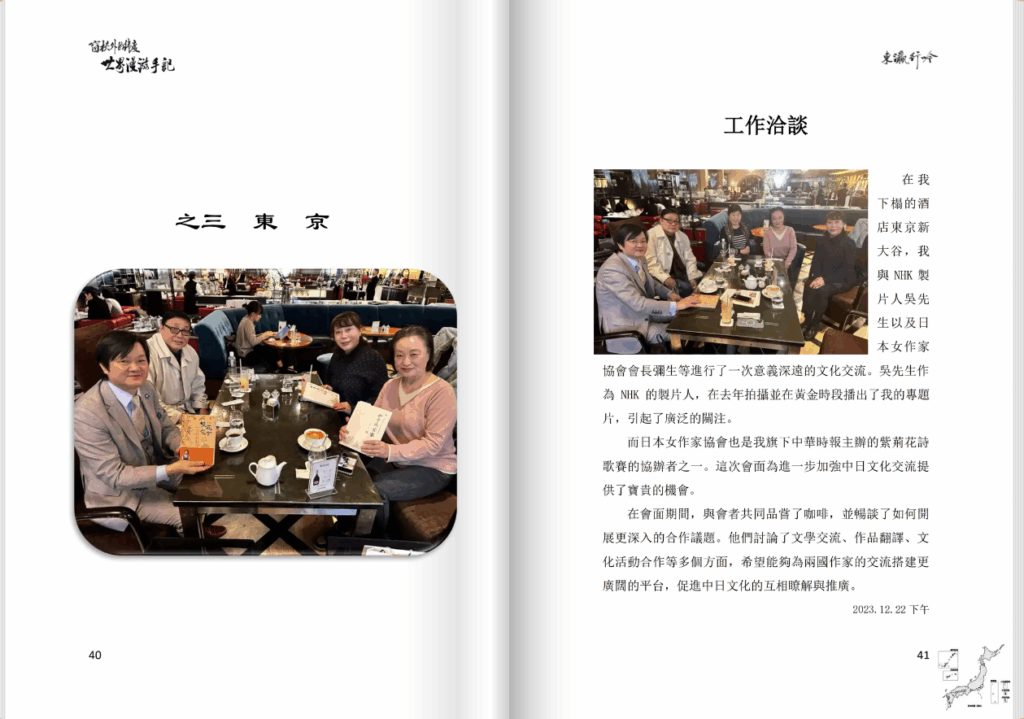

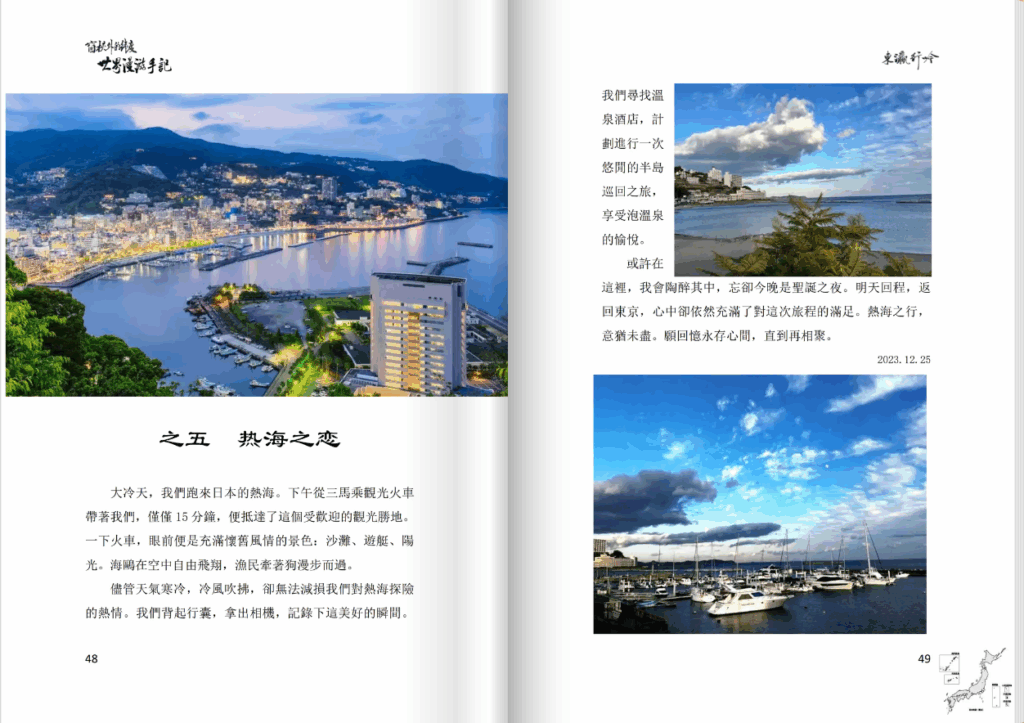

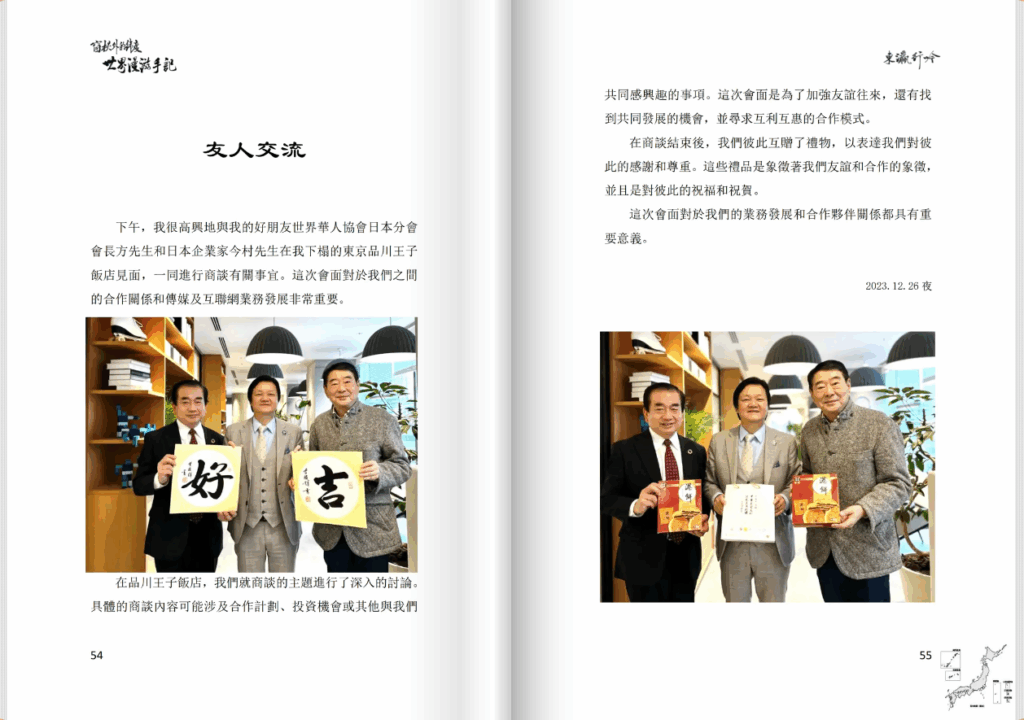

你看他參加盛會,是何等講究效率。作為“第七屆國際城市文化論壇一一走進大阪”組委會主席,曾君馬不信蹄地奔走於日本的幾大城市之間,時而大阪、岡山,時而東京,時而三島、熱海,活動頻繁,收穫頗豐。一是與在日中國企業協會會長王家馴等探討合作與發展;二是與NHK製片人吳先生和日本女作家協會會長彌生作了深度文化交流,三是與世界華人協會日本分會會長方先生和日本企業今村,以求共同發展、互惠互利,等等,均無形中進一步增進了珍貴的友誼。尤其是世博會之行令人矚目,因為代表香港藝術研究院參與過本屆場館設計,他喜獲一份沉甸甸的紀念品一一價值一百三十九萬九千日元的金箔。他因此發出感歎:“人如流水經過,皆在時間之河上漂蕩,各自懷抱不同的價值之錨;有的沉入著名浮利的水底,有的則浮起向精神深處的光。”

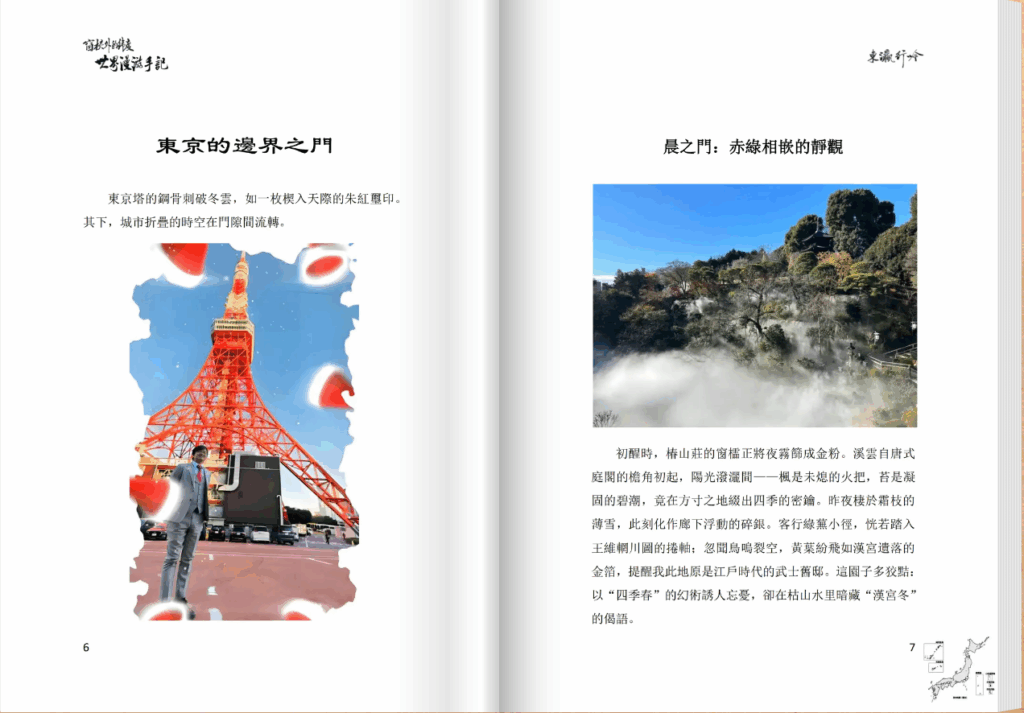

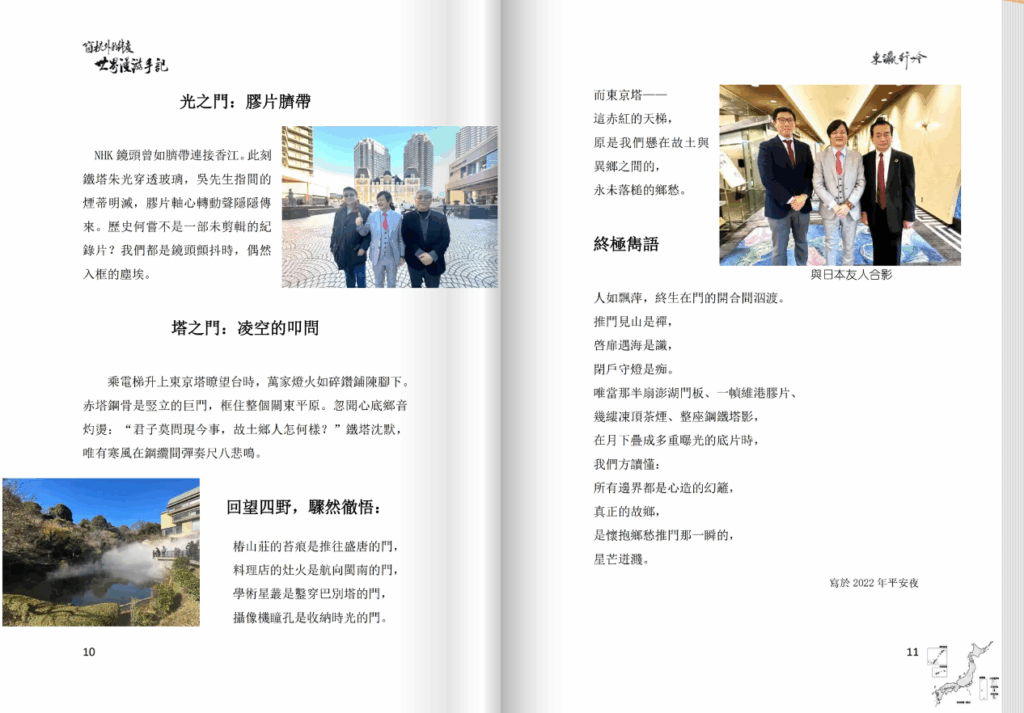

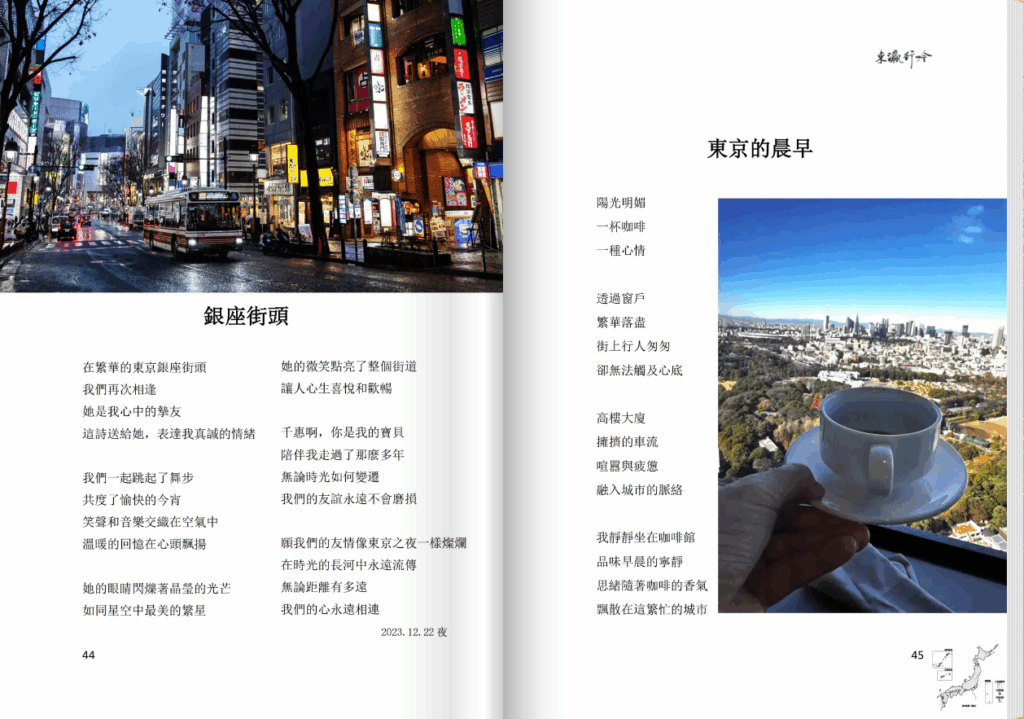

再看他觀光旅遊,總不忘抒發詩情。例如,《東京的邊界之門》篇中的“赤綠相嵌的靜觀”“舌尖上的航海圖”“旋轉的稜鏡”“淩空的叩問”等,令人如醉如夢,恍臨幻境。作者回望四野,仿佛大徹大悟,不夢詩情澎湃:“椿山莊的苔痕是推往盛唐的門,料理店的灶火是航向閩南的門,學術星叢是鑿穿巴別塔的門,攝像機瞳孔是收納時光的門,而東京塔一一這赤色的天梯,原是我們懸在故土與異鄉之間的,永未落槌的鄉愁。”

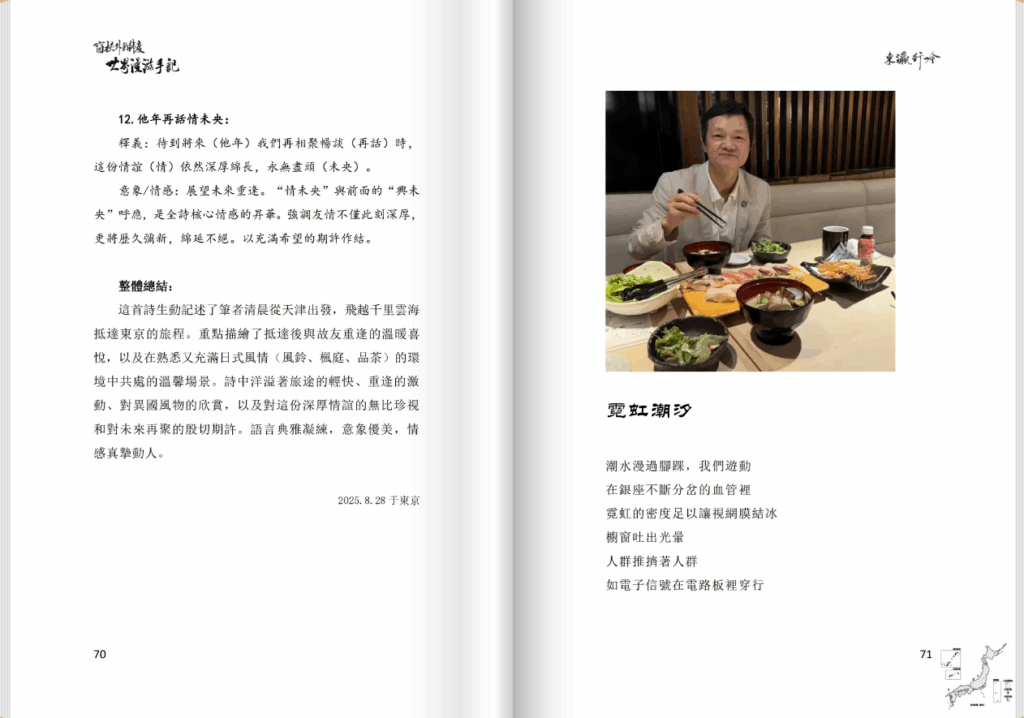

且跟隨他品嘗美食,盡情地享受生活。打開曾君的新書,風吹哪頁翻哪頁,讀者盡可不時享受大阪的美食,如炸串、章魚燒、拉麵湯、神戶牛肉壽司.炸蝦天婦羅,等等,不一而足,詩人有一聯“炙宴瓊筵分鄉味,雪濤玉盞話風流”,可謂言盡其妙,令人回味。一次聚餐,他還寫到一個細節,友人於談笑間悄悄轉向櫃檯買了單。這一無聲之舉,讓他深刻體會到“情義利人終利己”,此乃日本“恩”文化中不求回報之舉,卻值得受恩者銘感在心。

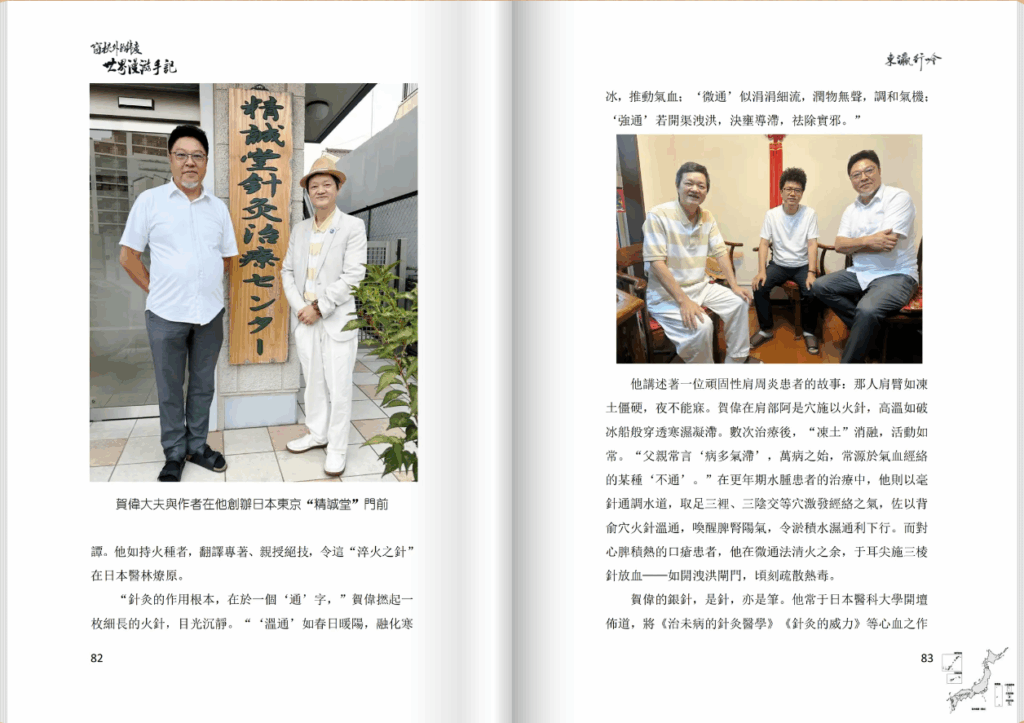

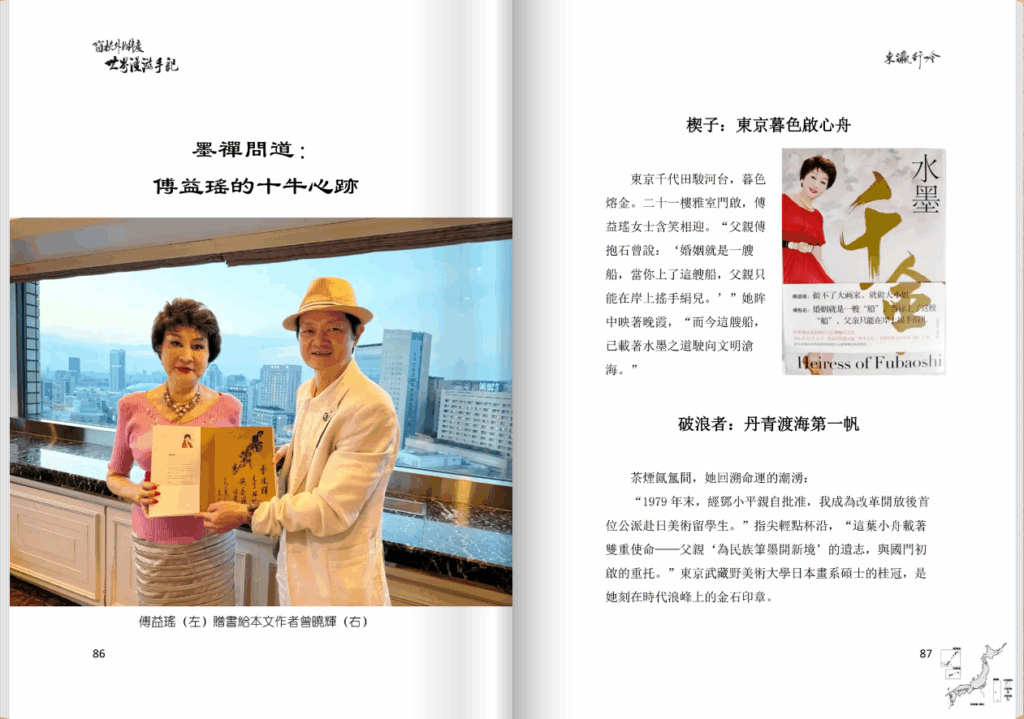

更羡慕他交際朋友,總那麼追求品位。曾君在大阪與滬商方總茶敘,偶得五感俳句;作為《中華時報》的掌門人,走訪《關西華文時報》社叢社長,同行交流格外相親。再如,《漆器帖》“別楠元純一郎教授”一篇,與東洋大學作詞作曲家暢談藝術,互贈禮品,此樂何及。又如,於大阪藝術館舉行的書法藝術家交流活動,和著名書法家杭迫柏樹等互贈作品,文人雅聚,才華盡情釋放,友誼地久天長。至於他筆下的人物,如創辦日本“精誠堂”的中醫賀偉,著名畫家傅益瑤,一個個重情重義,更是令人欽佩。

本書雖取名為通俗的“行吟”,難能可貴是,作者的散文詩成了行旅的“錄影”,成了日記的“注腳”,成了與風物的深情的“對話”,讓讀者如見其人,如聞其聲,如臨其境。

誠如作者所言,每一次的旅行都是一次探索,讓他更加熱愛生活,期待著新的冒險和挑戰,珍惜每一次與人與事。有感於此,這裏且以小詩相贈:“既賞風光又賦詩,惺惺相惜可為師。扶桑未至幸分享,欣喜如何我自知。”

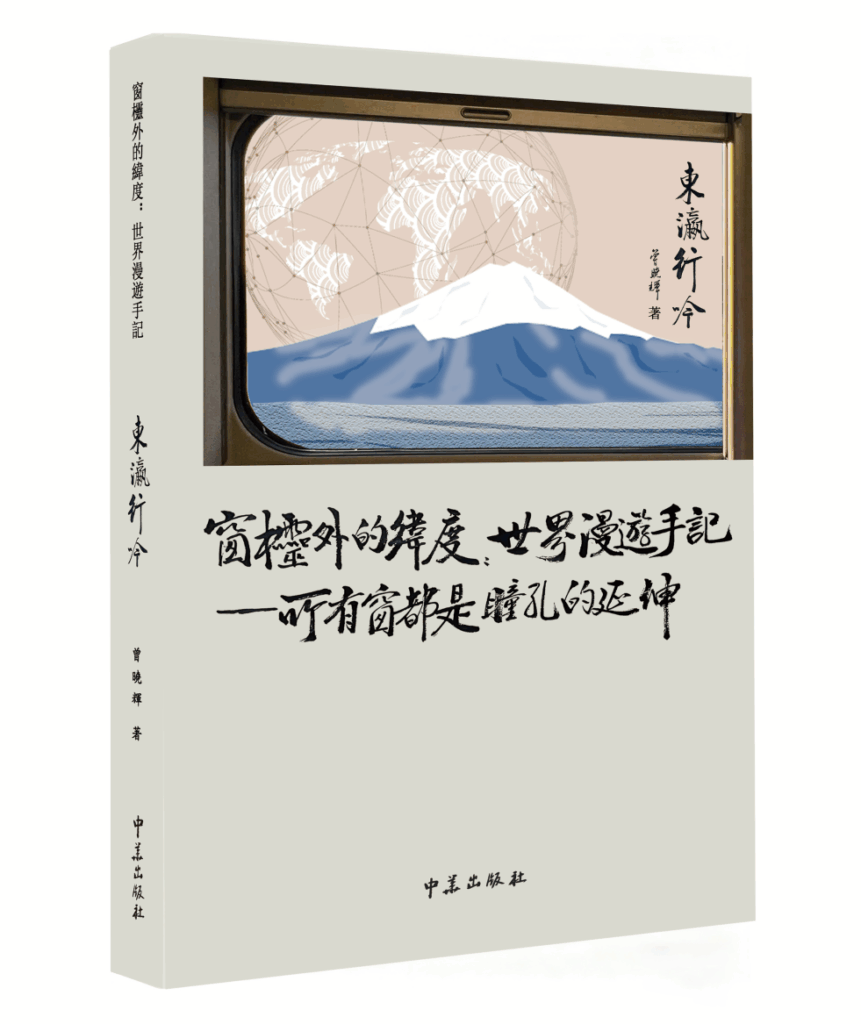

此書為“世界漫遊手記”之一,可以預想,曾君的同類新作還會不斷問世。他相信“所有窗都是瞳孔的延伸”,我亦期待著他筆底流霞,為廣大讀者呈現出更多的精彩!

2025年11月12日

(作者系中華兒慈會理事、湖北省向陽湖文化研究會會長,著作頗豐,且有英、日譯本。曾獲“全球華語詩歌大賽貢獻獎”。)

,俄羅斯軍方傷亡慘重。-218x150.webp)