作者:曾曉輝

今日重臨大阪世博園,暑氣騰騰,如蒸籠罩頂。展館前人流湧動,如潮水拍岸,一波未平一波又起。我持通行證而行,便自然滑入另一條通道,如魚穿過急流,輕巧避開了人山人海的羈絆。這特權之便利,宛如無形之舟,載人駛過凡塵的擁擠喧囂。

路過國際媒體區的工作室,我稍作停留,與同行寒暄幾句。午時,有人遞我一份午餐。

更令人驚異者,卻是一份沉甸甸的紀念品——金箔閃耀,價值竟達一百三十七萬九千日元之巨。這厚禮,原為酬謝我曾代表香港藝術研究院,參與過本屆世博場館設計的部分工作。

厚意原是薄刃,割開了表像露出肌理:饋贈的沉甸,原是昔日耕耘的重量無聲落下。

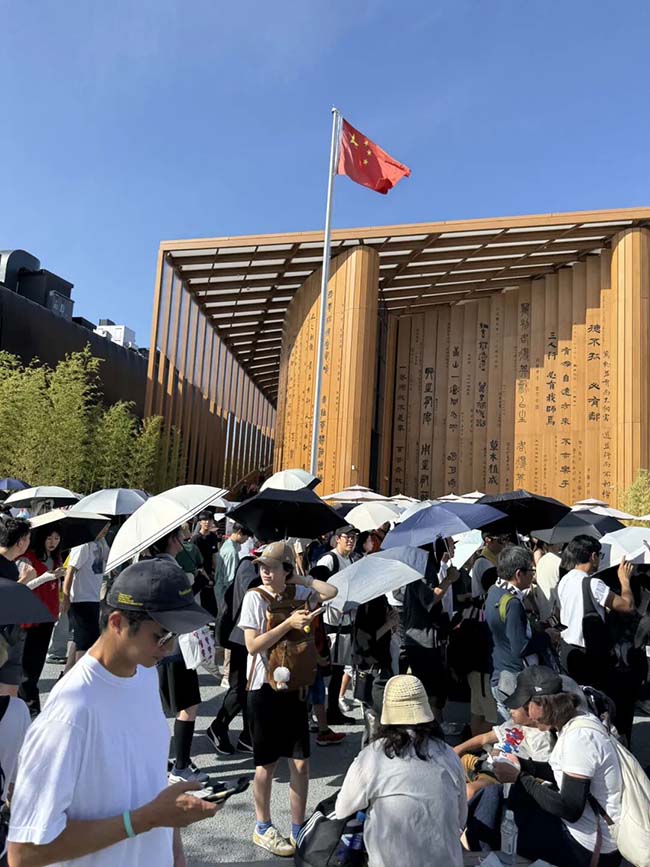

園中處處可見倦怠之人,有人挨著隊伍蜿蜒,如蜿蜒的河流;亦有人蜷縮於樹影之下,如同困在烈日縫隙中的鳥。園中許多地方設有噴涼氣裝備,人造的雲霧裏,我們都在享用文明的蔭蔽,又都在等待真正的甘霖。

我憑此通行證步入幾處展館,也走進了中國館。館外,熊貓在熱鬧表演,喧嘩之中,牆壁上卻赫然用中文書寫著“吾日三省吾身”等曾子之句。當異國的熊貓扮著笑臉表演時,先賢的箴言在太陽下靜靜流汗——那仿佛一種無聲的詰問,在這浮光掠影之地,誰人俯首,誰人省察?

最後,我在郵局購得一套紀念郵票。紙面方寸,卻凝住了中國館的形影,那些喧囂的表演,那些無聲的箴言,一併被油墨的沉默封存。郵票收妥,我便動身返回下榻酒店,準備赴晚宴。

步出園門,暑氣漸消,紀念品在手中沉甸甸的,紀念郵票在袋中輕飄飄的。兩者都無聲地沉默著,一個銘刻著功勞的浮華價值,一個則凝縮著喧囂現場的文化符號。金箔雖耀目,最終亦不過一物;郵票雖微薄,卻將某個瞬間定格為永恆。這世界博覽會,以喧囂的盛景為表相,以無聲的省思為內裏——人如流水經過,皆在時間之河上漂蕩,各自懷抱不同的價值之錨:有的沉入虛名浮利的水底,有的則浮起向精神深處的光。

行於世博園中,我們攜走的,到底是金箔的重量,還是方寸間無聲的省思?

2025.9.6於大阪世博會上

作者:曾曉輝,天體物理學博士、雕塑家,中華報業集團及中華時報傳媒集團創辦人。他於2000年創辦廣州新世紀藝術研究院,2009年在香港創辦《中華時報》,2012年創辦《中華新聞通訊社》和《中華攝影報》,並於2017年在倫敦創辦英國《中華時報》。他還是《中華電視》及世界華人流行音樂聯合會的創始人之一。

目前,曾博士擔任香港美術學院及香港藝術研究院的教授與院長,同時擔任粵港澳大灣區藝術聯合會主席、中華科技協會和世界監督學會會長,以及多所大學的兼職教授。他曾在中國大陸的相關機構(包括廣州市政府、廣州馬會、廣東省鐵路監理、廣東省演出協會、廣東省南越國文化研究院)等擔任高級職務。其藝術作品廣泛分佈於全球,已被多家美術館和博物館收藏。

,俄羅斯軍方傷亡慘重。-218x150.webp)

-218x150.webp)