作者:曾曉輝

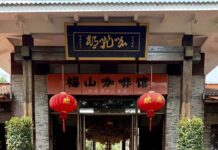

八月海天,蓼藍如畫,我與李先生踏車悠遊於南戴河畔。單車修畢,腹中微鳴,便再度造訪曾留下舌尖記憶的餃子館。竹杖芒鞋雖輕,人間煙火味重:點餡不同,湯鮮依舊;更喜店家慷慨,滿五十八元便送十五只餃子的厚道——市井之中,亦藏待客之誠。

翌日,整裝欲訪秦皇遺跡,卻驚覺舊帽杳然。那頂帽子非比尋常,乃巴厘島G20風雲際會之所贈,衣冠相伴,情意深長。惶急翻尋之際,思前想後,竟疑心於昨日餃子館前蹲坐抽煙的老人——只恍惚記得其左手似有白影掠過。一念之差,竟認作他人覬覦己物;心鏡蒙塵,以小人之心度君子之腹,何其謬也!幸李先生慨然以藏帽相贈,價值不菲,遂暫掩失落,同遊而去。

待到第三日,又為那“滿贈”之惠騎車重訪。甫一入門,老闆目光如炬,認出李先生便笑言:“客官前日有帽遺此,懸掛廳中久矣!”我聞之愕然,繼而欣然——這頂承載風雲的帽子,竟安然懸於堂前,靜候主人如歸鳥投林。

帽影之下,愧意與敬意交織升起:當初妄斷老人,分明是心之暗影在投射;而老闆不昧微物,懸帽以待,正是“慎獨”之德的無聲宣示。君子之行,縱處無人之境,亦如十目所視、十手所指,不敢苟且——這頂帽子所映照的,豈非那“莫見乎隱,莫顯乎微”的至誠之光?

諺語有雲:“路不拾遺,夜不閉戶。”老闆之舉,正是此淳風之延續。世人常歎世情澆薄,然微末處自有仁心未泯:一頂帽子的歸去來兮,豈非印證“德不孤,必有鄰”的古訓?紅塵擾攘,我們當以“行有不得,反求諸己”的警醒,拂去心中猜疑的塵垢,方見得那簷下清風裏,始終有君子如玉的溫潤光澤熠熠生輝——那才是真正值得懸掛於生命廳堂的徽記。

2025.8.20夜於北戴河

作者曾曉輝博士簡介:

曾曉輝博士(1968-),廣東龍川人。就讀過中國科技大學、南京大學,獲南京大學天體物理學博士學位後轉向藝術,師從雕塑泰斗潘鶴及油畫家郭紹綱教授。

2003年創立廣州新世紀藝術研究院。2009年在香港創辦《中華時報》(現為全球華人主流媒體),並陸續拓展《中華新聞通訊社》、《中華攝影報》及英國《中華時報》。聯合發起《中華電視》及世界華人流行音樂聯合會。

現任香港美術學院及香港藝術研究院院長、多所大學教授,並任粵港澳大灣區藝術聯合會主席、中華科技協會會長、世界監督學會會長等職。

學術著作豐富(藝術理論與歷史)。雕塑創作富人文關懷,作品獲全球多家美術館、藝術館典藏。積極參與國內外文旅規劃(如張家界、賀蘭山、上海及大阪世博會等)。